Complément cours dissertation littéraire 1ère C

Compétence attendue : Étudier un sujet de dissertation littéraire afin de présenter une réflexion personnelle, ordonnée et structurée, en faisant appel à bon escient à sa culture littéraire.

Sujet d’appui : Julien Gracq écrit : « Un livre qui m’a séduit est comme une femme qui me fait tomber sous le charme : au diable ses ancêtres, son lieu de naissance, son milieu, ses relations, son éducation, ses amies d’enfance !» (En lisant, en écrivant, 1981).

Les informations sur l’auteur d’une œuvre et les circonstances de son élaboration sont-elles, à votre avis, inutiles ou permettent-elles de mieux la comprendre ? Vous appuierez votre argumentation sur des exemples précis et variés.

Proposition de plan simplifié :

I- La connaissance d’un écrivain et de son époque est inutile à la compréhension de son œuvre.

1- C’est nuisible de connaitre la vie des écrivains dont les livres nous passionnent.

2- L’œuvre littéraire est autosuffisante.

II- La connaissance d’un écrivain et de son époque est parfois utile à la compréhension de son œuvre.

1- Connaître la biographie d’un auteur peut servir à comprendre son livre.

2- Les circonstances de l’écriture d’une œuvre aident à comprendre des détails du livre.

III- Ces deux approches peuvent être complémentaires.

1- La biographie de l’auteur suscite le goût de la lecture.

2- La connaissance d’un écrivain et de son époque accompagne l’étude de son œuvre.

La découverte de l’exercice.

La dissertation littéraire consiste à conduire une réflexion personnelle et argumentée à partir d’une problématique littéraire issue du programme de français.

L’analyse du sujet.

Un sujet de dissertation littéraire est souvent composé de deux parties : une citation ou une opinion d’un auteur ou d’un critique littéraire et une consigne.

L’analyse d’un sujet doit être menée de façon très rigoureuse afin de ne pas tomber dans le piège du hors-sujet.

Il s’agit : d’identifier les mots clés de l’énoncé, de les expliciter afin de dégager clairement le thème du sujet et reformuler la thèse du sujet ; puis de déterminer le type de plan (analytique, dialectique ou comparatif) et le domaine d’application du sujet ; enfin, d’élaborer la problématique (question centrale du sujet mettant en relief ce qui mérite d’être discuté).

L’élaboration du plan détaillé.

Élaborer le plan détaillé pour un sujet de dissertation c’est rechercher et organiser les idées.

Démarche :

- Mettre en évidence la ou les thèses à développer (en deux ou trois parties);

- Recenser des arguments pour soutenir chacune des thèses;

- Sélectionner deux ou trois arguments selon leur pertinence et votre capacité d’illustration;

- Proposer des exemples pour illustrer chacun des arguments retenus.

Construire à chaque fois une transition pour passer d’une partie à une autre.

La production d’une introduction.

L’introduction est formée d’un seul paragraphe et se construit en quatre étapes :

Le préambule ou l’amorce (amener le sujet) : c’est l’évocation d’un constat ou d’une réflexion sur le thème du sujet. Cette évocation peut être opposée au sujet, en harmonie avec le sujet ou être une généralité qui fait du sujet une particularité ;

La citation du sujet (reprend intégralement la citation si elle est brève, en la morcelant en plusieurs phrases si elle est longue) et sa reformulation ;

La problématique donnée sous la forme d’une ou de deux questions (opposées) ;

L’annonce du plan indique, avec simplicité, les grandes parties du développement.

Exemple :

De nombreux textes littéraires sont précédés ou suivis de la biographie de leurs auteurs. On pourrait donc penser que cette biographie contribue à la compréhension des livres. Pourtant, dans son livre En lisant, en écrivant, Julien Gracq écrit : « Un livre qui m’a séduit est comme une femme qui me fait tomber sous le charme : au diable ses ancêtres, son lieu de naissance, son milieu, ses relations, son éducation, ses amies d’enfance !» Il laisse ainsi entendre que les informations sur l’auteur d’une œuvre et les circonstances de son élaboration ne sont pas nécessaires. Cependant, ces informations sont-elles absolument inutiles ? Tout d’abord, nous verrons que La connaissance d’un écrivain et de son époque n’est pas nécessaire à la compréhension de son œuvrepour ensuite montrer que cette connaissance peut parfois être utile.Enfin, nous réfléchirons sur la meilleure manière d’étudier un livre.

La production d’une conclusion.

La conclusion est constituée d’un seul paragraphe, organisée en trois étapes (la troisième étant facultative) :

Le bilan de la démonstration (le récapitulatif des différentes étapes du développement) ;

La réponse à la problématique si le plan est dialectique ou comparatif (si ton développement a trois parties, dans ces cas, la troisième partie est ta réponse à la problématique) ;

N.B. Si le plan est analytique, le bilan répond déjà à la problématique.

L’ouverture du débat ou l’élargissement des perspectives (il ouvre une piste pour des recherches ultérieures).

Exemple :

Au terme de cette réflexion sur la réception de l’œuvre littéraire, nous constatons qu’on ne saurait réduire la compréhension d’une œuvre littéraire à la connaissance de la vie de son auteur. Toutefois,les informations sur l’auteur d’une œuvre et les circonstances de son élaboration peuventpermettre de mieux la comprendre. C’est pourquoi, mêmesi la compréhension de l’œuvre littéraire découle prioritairement de son contenu, la connaissance de la vie d’un écrivain peut accompagner l’étude de son livre.Mais, la personnalité du lecteur n’influence-t-elle pas aussi l’interprétation d’une production littéraire ?

La production d’un paragraphe

Le paragraphe argumentatif respecte la structure suivante :

- Énoncer l’argument (idée maîtresse du paragraphe)en une phrase;

- Expliquer l’argument en une ou deux phrase (s);

- Illustrer l’argument;

- conclure le paragraphe (en rappelant l’argument en d’autres termes).

Exemple :

La connaissance de la vie d’un écrivain et de son époque est parfois utile à la compréhension de son œuvre.(Introduction partielle)

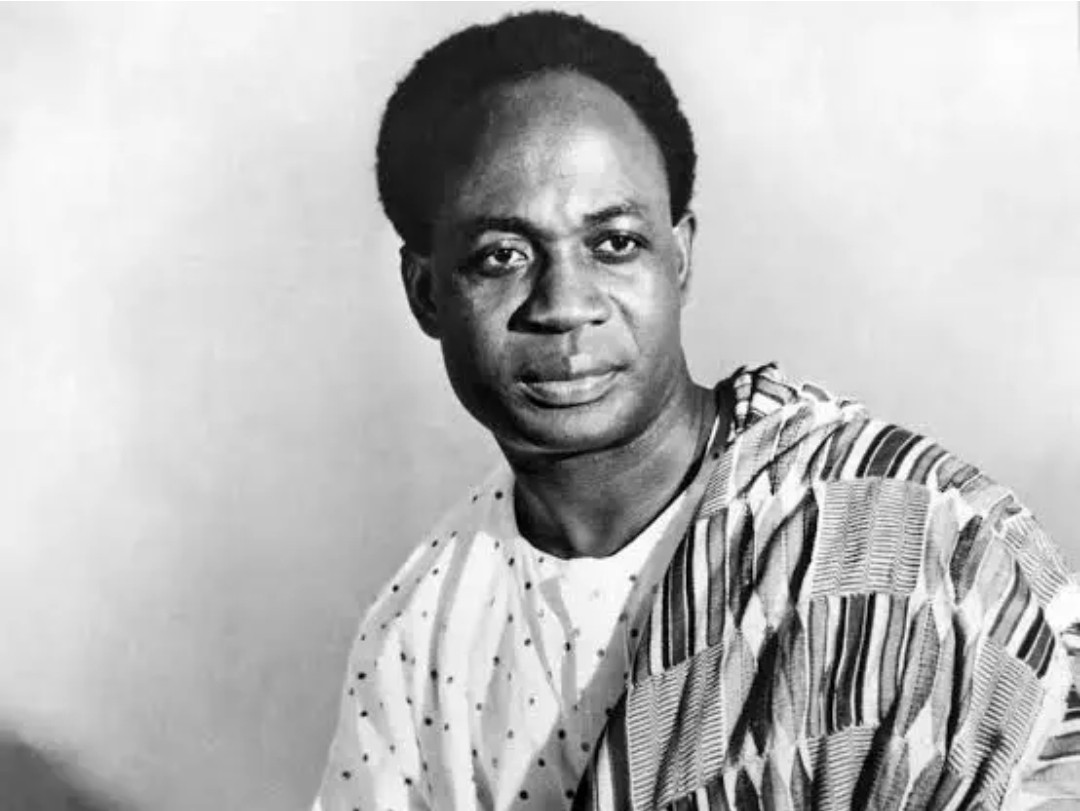

En premier lieu, connaître la biographie d’un auteur peut servir à comprendre son livre. En effet, une meilleure connaissance de la personnalité d’un écrivain éclaire son œuvre et explique ses choix thématiques. Guillaume Apollinaire en est une parfaite illustration. Avoir des informations sur sa vie de bohémien et ses relations amoureuses permet de comprendre pourquoi il développe les thèmes de l’errance et de l’amour malheureux dans son recueil de poèmes Alcools. À l’instar de cette œuvre poétique, la compréhension profonde de Balafon est difficile si on ignore que son auteur Engelbert Mveng est un prêtre attaché à l’amour du prochain. Par conséquent, la connaissance biographique aide à appréhender les œuvres littéraires.

L’organisation d’une partie du développement

Une partie du développement est constituée d’une introduction partielle et des paragraphes argumentatifs (deux au moins, trois au plus).

L’introduction partielle énonce l’idée générale de la partie et les idées maîtresses de ses différents paragraphes argumentatifs.

Les connecteurs logiques établissent des liaisons entre les paragraphes afin d’assurer la continuité et la cohérence entre eux. On peut aussi annoncer le paragraphe suivant dans la conclusion du paragraphe précédent ou rappeler le paragraphe précédent au début du paragraphe suivant.

La cohérence logique d’une partie est assurée également par la répétition de certains mots ou de certaines expressions d’un paragraphe à l’autre.

N.B. Un développement de dissertation est constitué de plusieurs parties (deux ou trois).

Exemple :

La connaissance d’un écrivain et de son époque est inutile à la compréhension de son œuvre. Elle est nuisible et dénie le caractère autosuffisant de l’œuvre littéraire. (Introduction partielle)

C’est nuisible de connaitre la vie des écrivains dont les livres nous passionnent. Leur vie n’est pas toujours exemplaire. Elle est parfois pleine de vice. C’est le cas de Jean-Jacques Rousseau, écrivain français du XVIIIe siècle. Il est l’auteur du livre Emile, un bel essai sur l’éducation des enfants, alors qu’il a abandonné ses propres enfants. Un lecteur qui prend connaissance de cet épisode de sa vie ne pourra pas apprécier ce livre à sa juste valeur. Le poète Paul Verlaine, quant à lui, a sombré dans la violence en essayant d’assassiner son amant Arthur Rimbaud, après leur rupture amoureuse. La connaissance biographique est donc un frein à la compréhension d’une œuvre littéraire.

Loin de la vie et de l’époque de leur auteur, les œuvres littéraires sont autosuffisantes. Leur signification et leur intérêt viennent de l’interprétation de leur contenu. A cet effet, Roland Barthes déclare : « Que m’importent les amours de Racine, c’est Phèdre qui m’intéresse. » C’est dire que la compréhension de l’œuvre théâtrale Phèdre ne dépend pas des informations sur la vie et l’époque de Jean Racine. Il en est de même pour le livre La Croix du Sud de Joseph Ngoué. Cette œuvre dramatique est détachée de la vie de son auteur. Elle offre au lecteur des sujets à caractère philosophique et universel sur le destin, la liberté et l’égalité. Ainsi, la compréhension d’une œuvre repose sur sa seule lecture.