Résumé de l’ouvrage PEAU NOIRE, MASQUE BLANC

Auteur : Frantz Fanon

Edition : Seuil

Année d’édition : 1952

Par :

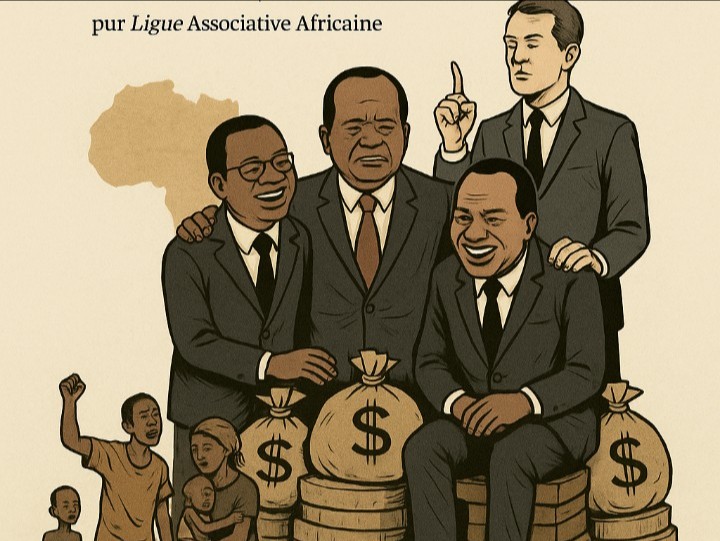

La Ligue Associative Africaine

Sous la coordination de : Yemele Fometio

Novembre 2018

Cet ouvrage est résumé par le Département Panafricain de l’Education et de la Culture de la Ligue Associative Africaine. Le projet du résumé des grands ouvrages contribue à la Renaissance Africaine. Nous sommes convaincus que cette renaissance ne peut être assise que sur des savoirs solides et inattaquables. Nous avons décidé de résumer des ouvrages capitaux sur l’Afrique pour permettre aux africains d’avoir des connaissances nécessaires à l’émergence du continent, et à la proclamation de la République de Fusion Africaine.

Une renaissance africaine n’est pas possible sans un Etat unificateur solide et puissant, capable de fédérer toutes les aspirations du peuple africain à travers la planète. C’est pour cette raison que la Ligue Associative Africaine fédère les partis politiques, les syndicats et organisations des pays d’Afrique pour mener la Grande Révolution Panafricaine et proclamer la République de Fusion Africaine. Le résumé de cet ouvrage entre dans le cadre de notre programme éducatif « Les études panafricaines » qui vise à former les cadres de la Grande Révolution Panafricaine dans les partis politiques et organisations membres de la Ligue Associative Africaine. Au-delà, ce résumé s’adresse à tout africain et toute personne désireuse d’avoir des connaissances solides et vraies sur l’Afrique.

Cependant seule une lecture de l’ouvrage en entier peut vous permettre de cerner toute sa quintessence. Bonne lecture de ce résumé.

Chapitre I

LE NOIR ET LE LANGAGE

Parler, c’est être à même d’employer une certaine syntaxe, posséder la morphologie de telle ou telle langue, mais c’est surtout assumer une culture, supporter le poids d’une civilisation. Un homme qui possède le langage possède par contrecoup le monde exprimé et impliqué par ce langage. Il y a dans la possession du langage une extraordinaire puissance. Tout peuple colonisé, c’est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d’infériorité, du fait de la mise au tombeau de l’originalité culturelle locale, se situe vis-à-vis du langage de la culture métropolitaine. Dans l’armée coloniale, et plus spécialement dans les régiments de tirailleurs sénégalais, les officiers indigènes sont avant tout des interprètes. Ils servent à transmettre à leurs congénères les ordres du maître, et ils jouissent d’une certaine honorabilité.

Pour le colonisé, la métropole et sa culture sont l’idéal vers lequel tendre. Le Noir qui connaît la métropole est un demi-dieu auprès de ses semblables. Le Noir qui pendant quelque temps a vécu en France revient radicalement transformé. Dès avant son départ, on sent, à l’allure de sa démarche, que des forces nouvelles se sont mises en branle. Quand il rencontre un ami ou un camarade, il change d’attitude. La voix et le ton changent. En France, on dit : parler comme un livre. En Martinique : parler comme un Blanc. Le Noir entrant en France s’appliquera non seulement à rouler les R, mais à les ourler. Epiant les moindres réactions des autres, s’écoutant parler, il s’enfermera dans sa chambre et lira pendant des heures, s’acharnant à bien maitriser le ton français. Le Noir qui entre en France change parce que pour lui la métropole représente le Tabernacle ; il change non seulement parce que c’est de là que lui sont venus Montesquieu, Rousseau et Voltaire, mais parce que c’est de là que lui viennent les médecins, les chefs de service, les innombrables petits potentats. Il y a une sorte d’envoûtement à distance, et celui qui part dans une semaine à destination de la Métropole crée autour de lui un cercle magique où les mots Paris, Marseille, la Sorbonne, Pigalle représentent les clés de voûte. Le « débarqué », dès son premier contact, s’affirme ; il ne répond qu’en français et souvent ne comprend plus le créole. Après quelques mois passés en France, un paysan retourne près des siens. Apercevant un instrument oratoire, il interroge son père : « Comment s’appelle cet engin ? » De retour de la métropole, il parle de l’Opéra qu’il n’a peut-être aperçu que de loin. Il adopte une attitude critique à l’égard de ses compatriotes. En présence du moindre événement, il se comporte en original. Il est celui qui sait. Il se révèle par son langage. Le fait, pour lui, d’adopter un langage différent de celui de la collectivité qui l’a vu naître, manifeste un décalage, un clivage. Il ne veut pas être mélangé.

Il existe un sentiment d’infériorité des Noirs qu’éprouvent surtout les évolués et qu’ils s’efforcent sans cesse de dominer. La manière employée pour cela est souvent naïve : Porter des vêtements européens à la dernière mode, adopter les choses dont l’Européen fait usage, ses formes extérieures de civilité, fleurir le langage indigène d’expressions européennes. Tout cela est mis en œuvre pour tenter de parvenir à un sentiment d’égalité avec l’Européen et son mode d’existence. Nous connaissons des camarades originaires du Dahomey ou du Congo qui se disent Antillais ; nous avons connu et nous connaissons encore des Antillais qui se vexent quand on les soupçonne d’être Sénégalais. C’est que l’Antillais est plus « évolué » que le Noir d’Afrique : entendez qu’il est plus près du Blanc ; et cette différence existe non seulement dans la rue et sur les boulevards, mais aussi dans les administrations, dans l’armée.

Le problème

du langage est trop capital pour espérer le poser intégralement ici. Jean-Paul

Sartre, dans son Introduction à l’Anthologie de la poésie nègre et malgache,

nous dit que le poète noir se retournera contre la langue française, mais cela

est faux quant aux poètes antillais. Nous sommes d’ailleurs de l’avis de M.

Michel Leiris qui écrivait à propos du créole : « Actuellement encore, langue

populaire que tous connaissent plus ou moins, mais que les seuls illettrés

parlent à l’exclusion du français, le créole paraît d’ores et déjà promis à

passer tôt ou tard au rang de survivance quand l’instruction se sera diffusée

assez généralement dans les couches déshéritées de la population. »

Il y a de véritables ouvrages traduits du ouolof ou du peuhl et nous suivons

avec beaucoup d’intérêt les études de linguistique de Cheikh Anta Diop. Aux

Antilles, rien de pareil. La langue officiellement parlée est le français ; les

instituteurs surveillent étroitement les enfants pour que le créole ne soit pas

utilisé.

Mais il est important de dire au Noir que l’attitude de rupture n’a jamais sauvé personne. Lorsqu’un Antillais licencié en philosophie déclare ne pas présenter l’agrégation, alléguant sa couleur, je dis que la philosophie n’a jamais sauvé personne. Quand un autre s’acharne à me prouver que les Noirs sont aussi intelligents que les Blancs, je dis : l’intelligence non plus n’a jamais sauvé personne, et cela est vrai, car si c’est au nom de l’intelligence et de la philosophie que l’on proclame l’égalité des hommes, c’est en leur nom aussi qu’on décide leur extermination. Si je pousse un grand cri, il ne sera point nègre. Non, dans la perspective adoptée ici, il n’y a pas de problème noir. Ce que nous voulons, c’est aider le Noir à se libérer de l’arsenal complexuel qui a germé au sein de la situation coloniale. Nous n’exagérons pas : un Blanc s’adressant à un nègre se comporte exactement comme un adulte avec un gamin. Si celui qui s’adresse en petit-nègre à un homme de couleur ou à un Arabe ne reconnaît pas dans ce comportement une tare, un vice, c’est qu’il n’a jamais réfléchi. Je rencontre un Allemand ou un Russe parlant mal le français. Par gestes, j’essaie de lui donner le renseignement qu’il réclame, mais ce faisant je n’ai garde d’oublier qu’il a une langue propre, un pays, et qu’il est peut-être avocat ou ingénieur dans sa culture. En tout cas, il est étranger à mon groupe, et ses normes doivent être différentes. Dans le cas du Noir, rien de pareil. Il n’a pas de culture, pas de civilisation, pas ce « long passé d’histoire ». Le nègre doit, qu’il le veuille ou non, endosser la livrée que lui a faite le Blanc. Regardez les illustrés pour enfants, les nègres ont tous à la bouche le « oui Missié » rituel. Oui, au Noir on demande d’être bon négro ; ceci posé, le reste vient tout seul. Le faire parler petit-nègre, c’est l’attacher à son image, l’engluer, l’emprisonner, victime éternelle d’une essence, d’un apparaître dont il n’est pas le responsable. Quand un nègre parle de Marx, la première réaction est la suivante : « On vous a élevé et maintenant vous vous retournez contre vos bienfaiteurs. Ingrats ! » L’Européen a une idée définie du Noir. Rien de plus sensationnel qu’un Noir s’exprimant correctement, car, vraiment, il assume le monde blanc. Il nous arrive de nous entretenir avec des étudiants d’origine étrangère. Ils parlent mal le français. Avec le Noir, l’ahurissement est à son comble ; lui, il s’est mis à la page. Avec lui, le jeu n’est plus possible, il est une pure réplique du Blanc. On comprend que la première réaction du Noir soit de dire non à ceux qui tentent de le définir. On comprend que la première action du Noir soit une réaction, et puisque le Noir est apprécié en référence à son degré d’assimilation, on comprend aussi que le débarqué ne s’exprime qu’en français. C’est qu’il tend à souligner la rupture qui s’est désormais produite. Il faut trouver là une des raisons pour lesquelles tant d’amitiés s’écroulent après quelque temps de vie européenne. Le Noir ne reconnait plus ses anciens amis qui n’ont pas fait la même progression vers la culture occidentale que lui. Chaque fois qu’il y a incompréhension entre les Noirs en face du Blanc, il y a absence de discernement. Un Sénégalais qui apprend le créole afin de se faire passer pour un antillais est un aliéné. Parler une langue, c’est assumer un monde, une culture. Le Noir veut parler le français, car c’est la clef susceptible d’ouvrir les portes qui, il y a cinquante ans encore, lui étaient interdites. Dans les colonies, l’accession aux postes responsabilités dépendait du degré d’expression en langue française.

Chapitre II :

LA FEMME DE COULEUR ET LE BLANC

L’homme est mouvement vers le monde et vers son semblable. Mouvement d’agressivité, qui engendre l’asservissement ou la conquête ; mouvement d’amour, don de soi, terme final de ce qu’il est convenu d’appeler l’orientation éthique. Toute conscience semble pouvoir manifester, simultanément ou alternativement, ces deux composantes. L’amour vrai, réel, requiert la mobilisation d’instances psychiques fondamentalement libérées des conflits inconscients. Aujourd’hui nous croyons en la possibilité de l’amour, c’est pourquoi nous nous efforçons d’en détecter les imperfections, les perversions. L’amour authentique demeurera impossible tant que ne seront pas expulsés le sentiment d’infériorité. Quand nous lisons dans l’œuvre Je suis Martiniquaise de Mayotte Capécia : « J’aurais voulu me marier, mais avec un Blanc. Seulement une femme de couleur n’est jamais tout à fait respectable aux yeux d’un Blanc », nous sommes en droit d’être inquiet.

Un jour, une femme du nom de Mayotte Capécia, obéissant à un motif dont nous apercevons mal les tenants, a écrit deux cent deux pages sur sa vie où se multipliaient à loisir les propositions les plus absurdes. Je suis Martiniquaise est un ouvrage au rabais, prônant un comportement malsain. Mayotte aime un Blanc dont elle accepte tout. C’est le seigneur. Elle ne réclame rien, n’exige rien, sinon un peu de blancheur dans sa vie. Et quand, se posant la question de savoir s’il est beau ou laid, l’amoureuse dira: « Tout ce que je sais, c’est qu’il avait les yeux bleus, les cheveux blonds, le teint pâle, et que je l’aimais». Décrivant un de leur dîner, elle écrit : « Nous passâmes la soirée dans une de ces petites villas que j’admirais depuis mon enfance, avec deux officiers et leurs femmes. Celles-ci me regardaient avec une indulgence qui me fut insupportable. Je sentais que je m’étais trop fardée, que je n’étais pas habillée comme il le fallait, que je ne faisais pas honneur à André, peut-être simplement à cause de la couleur de ma peau, enfin je passai une soirée si désagréable que je décidai de ne plus jamais demander à André de l’accompagner. »

C’est parce que Mayotte est une femme de couleur qu’on ne la tolère pas dans ces cercles. Pour elle le Blanc et le Noir représentent les deux pôles d’un monde, pôles en lutte perpétuelle. Je suis Blanc, c’est-à-dire que j’ai pour moi la beauté et la vertu, qui n’ont jamais été noires. Je suis de la couleur du jour... Je suis Noir, je réalise une fusion totale avec le monde, une compréhension sympathique de la terre, une perte de mon moi au cœur du cosmos, et le Blanc, quelque intelligent qu’il soit, ne saurait comprendre Armstrong et les chants du Congo. Je suis véritablement une goutte de soleil sous la terre... Et l’on va dans un corps à corps avec sa noirceur ou avec sa blancheur.

Tout d’abord, c’est ainsi que le problème se pose à Mayotte : « Elle sortait son encrier du pupitre et lui flanquait une douche sur la tête. » C’était sa façon à elle de transformer les Blancs en Noirs. Mais elle s’est aperçue assez tôt de la vanité de ses efforts. Ne pouvant plus noircir, ne pouvant plus négrifier le monde, elle va tenter dans son corps et dans sa pensée de le blanchir. D’abord, elle se fera blanchisseuse : « Comme les gens de Fort-de-France aiment le linge propre, ils venaient chez moi. Finalement, ils étaient fiers de se faire blanchir chez Mayotte. » Elle apprend que sa grand-mère est blanche : « Je m’en trouvais fière. Certes, je n’étais pas la seule à avoir du sang blanc, mais une grand-mère blanche, c’était moins banal qu’un grand-père blanc. » Le Blanc étant le maître, et plus simplement le mâle, peut se payer le luxe de coucher avec beaucoup de femmes et engendrer plusieurs métis. Cela est vrai dans toutes les colonies. Mais une Blanche qui accepte un Noir, cela prend automatiquement un aspect romantique. Il y a don et non pas viol. Mayotte continue en parlant de sa mère qu’elle découvre métis : « J’aurais dû m’en douter en voyant son teint pâle. Je la trouvais plus jolie que jamais, et plus fine et plus distinguée. Si elle avait épousé un Blanc, peut-être aurais-je été tout à fait blanche ?... Et que la vie aurait été moins difficile pour moi ?... »

Le nombre de phrases, de proverbes, de petites lignes de conduite qui régissent le choix d’un amoureux est extraordinaire aux Antilles. Il s’agit de ne pas sombrer de nouveau dans la négraille, et toute Antillaise s’efforcera, dans ses flirts ou dans ses liaisons, de choisir le moins de Noirs possible. Si elle ne trouve pas de Blancs, elle se contentera des moins noirs. Cette situation est l’expression véritable de conflits raciaux. Et Mayotte Capécia a raison : c’est un honneur d’être la fille d’une femme blanche. Cela montre qu’elle n’est pas issue d’un des multiples viols de colons blancs. L’un d’eux, Aubery, est réputé avoir eu près de cinquante enfants métis avec des martiniquaises.

Nous connaissons beaucoup de compatriotes, étudiantes en France, qui nous avouent avec candeur, une candeur toute blanche, qu’elles ne sauraient épouser un Noir. (S’être échappée et y revenir volontairement ? Ah ! non, merci.) D’ailleurs, ajoutent-elles, ce n’est pas que nous contestions aux Noirs toute valeur, mais vous savez, il vaut mieux être blanc. De telles attitudes ne sont pas rares, et nous avouons notre inquiétude, dans peu d’années, ces étudiantes seront licenciées et iront enseigner dans quelque établissement aux Antilles. On devine aisément ce qu’il en adviendra. Toutes ces femmes de couleur en quête du Blanc, attendent. Et certainement un de ces jours elles finiront leurs rêves et s’apercevront avec Mayotte Capécia « que les Blancs n’épousent pas une femme noire ». Mais ce risque, elles ont accepté de le courir. Ce qu’il leur faut, c’est de la blancheur à tout prix. Pour quelle raison ? Rien de plus facile. Voici un conte qui satisfait l’esprit : « Un jour, saint Pierre voit arriver à la porte du paradis trois hommes : un Blanc, un mulâtre, un nègre.

- Que désires-tu ? demande-t-il au Blanc.

- De l’argent.

- Et toi ? dit-il au mulâtre.

- La gloire.

Et comme il se tourne vers le Noir, celui-ci lui déclare avec un large sourire.

- Je suis venu porter la malle de ces messieurs. »

Il s’agit de savoir s’il est possible au Noir de dépasser son sentiment de diminution. Chez le nègre, il y a une exacerbation affective, une rage de se sentir petit, une incapacité à toute communion humaine qui le confinent dans une insularité intolérable. Pour lui il n’existe qu’une porte de sortie et elle donne sur le monde blanc. D’où cette préoccupation permanente d’attirer l’attention du Blanc, ce souci d’être puissant comme le Blanc.

C’est par l’intérieur que le Noir va essayer de rejoindre le sanctuaire blanc. L’attitude renvoie à l’intention. En pleine euphorie mystique, psalmodiant un cantique ravissant, il semble à Mayotte Capécia qu’elle est un ange et qu’elle s’envole « toute rose et blanche ». Il y a toutefois ce film, Verts Pâturages, où anges et Dieu sont noirs, mais cela a terriblement choqué notre auteure : « Comment imaginer Dieu sous les traits d’un nègre ? Ce n’est pas ainsi que je me représente le paradis. Mais, après tout, il ne s’agissait que d’un film américain. » Dans les deux ouvrages de Mayotte Capécia, une seule attitude est laissée à son héroïne : partir. Ce pays de nègres est décidément maudit.

C’est Abdoulaye Sadji qui, avec son œuvre Nini, nous donne une description de ce que peut être le comportement des Noirs en face des Européens. Il y a beaucoup de négrophobes qui haïssent les Noirs. La haine n’est pas donnée, elle a à se conquérir à tout instant, à se hisser à l’être, en conflit avec des complexes de culpabilité plus ou moins avoués. La haine demande à exister, et celui qui hait doit manifester cette haine par des actes, un comportement approprié ; en un sens, il doit se faire haine. C’est pourquoi les Américains ont substitué la discrimination au lynchage. Aussi ne sommes-nous pas surpris qu’il y ait, dans les villes de l’Afrique noire un quartier européen. Analysant quelques passages du roman de M. Abdoulaye Sadji, nous essaierons de saisir sur le vif les réactions de la femme de couleur en face de l’Européen. D’abord il y a la négresse et la mulâtresse. La première n’a qu’une possibilité et un souci : blanchir. La deuxième non seulement veut blanchir, mais éviter de régresser dans la négresse. Qu’y a-t-il donc de plus illogique qu’une mulâtresse qui épouse un Noir ? De là le trouble extrême de Nini : un nègre ne s’est-il pas enhardi jusqu’à là demander en mariage ? Un nègre n’est-il pas allé jusqu’à lui écrire : « L’amour que je vous offre est pur et robuste, il n’a point le caractère d’une tendresse intempestive faite pour vous bercer de mensonges et d’illusions... Je voudrais vous voir heureuse, tout à fait heureuse dans un milieu qui cadre bien avec vos charmes que je crois savoir apprécier... Je considère comme un honneur insigne et comme le bonheur le plus vaste de vous avoir dans ma maison et de me dévouer à vous corps et âme. Vos grâces rayonneraient dans mon foyer et mettraient de la lumière dans les coins d’ombre... Par ailleurs, je vous crois trop évoluée et suffisamment délicate pour décliner avec brutalité les offres d’un amour loyal uniquement préoccupé de faire votre bonheur. » Cette dernière phrase ne doit pas étonner. Normalement, la mulâtresse doit rejeter impitoyablement le nègre prétentieux. Mais comme elle est évoluée, elle évitera de voir la couleur de l’amant pour n’attacher d’importance qu’à sa loyauté.

Dans cette œuvre, Abdoulaye Sadji met en exergue Mactar, un bachelier, comptable aux Entreprises fluviales. Il s’adresse à une petite dactylographe, toute bête, mais qui possède la valeur la moins discutée : elle est presque blanche. De même que Mayotte Capécia accepte tout de son amant blanc André, Mactar se fait esclave de Nini la mulâtresse. Cette dernière trouve que cette lettre est une insulte, un outrage fait à son honneur de « fille blanche ». Ce nègre est un imbécile, un bandit, un malappris qui a besoin d’une leçon. Elle la lui donnera, cette leçon. La mulâtresse portera l’affaire en justice. « On va écrire au chef du service des Travaux publics, au gouverneur de la Colonie, pour leur signaler la conduite du Noir et obtenir son licenciement comme réparation du dégât moral qu’il a commis. » Un pareil manquement aux principes devrait être puni de castration, et Mactar va échapper à peine à cette castration.

Nous venons

de voir comment réagit une fille de couleur à une déclaration d’amour venant

d’un de ses congénères. Demandons-nous maintenant ce qui se produit avec le

Blanc. C’est encore à Sadji

que nous faisons appel. L’étude fort longue qu’il consacre aux réactions que

provoque le mariage d’un Blanc et d’une mulâtresse nous servira

d’excipient : « Depuis quelque temps un bruit court par toute la ville de

Saint-Louis... C’est d’abord un petit chuchotement qui va d’oreille en oreille,

fait dilater les figures ridées des vieilles « signaras », ranime leur regard

éteint ; puis les jeunes, ouvrant de grands yeux blancs et arrondissant une

bouche épaisse, se transmettent bruyamment la nouvelle qui ébranle des : Oh!

Pas possible ... Comment le sais-tu ? Est-ce possible... C’est charmant ... Ce

que c’est tordant... La nouvelle qui court depuis un mois dans tout Saint-Louis

est agréable, plus agréable que toutes les promesses du monde. Elle couronne un

certain rêve de grandeur, de distinction, qui fait que toutes les mulâtresses,

les Ninis, les Nanas et les Nénettes vivent hors des conditions naturelles de

leur pays. Le grand rêve qui les hante est celui d’être épousées par un Blanc

d’Europe, On pourrait dire que tous leurs efforts tendent vers ce but, qui

n’est presque jamais atteint. Leur besoin de gesticulation, leur amour de la

parade ridicule, leurs attitudes calculées, théâtrales, écœurantes, sont autant

d’effets d’une même manie des grandeurs, il leur faut un homme blanc, tout

blanc, et rien que cela. Presque toutes attendent, leur vie durant, cette bonne

fortune qui n’est rien moins que probable. Et c’est dans cette attente que la

vieillesse les surprend et les accule au fond des sombres retraites où le rêve

finalement se change en hautaine résignation... Une nouvelle très agréable...

M. Darrivey, européen tout blanc et adjoint des Services civils, demande la

main de Dédée, mulâtresse de demi-teinte. Pas possible. »

Qu’il se soit agi de Mayotte Capécia la Martiniquaise ou de Nini la

Saint-Louisienne, le même processus s’est retrouvé. C’est parce que la négresse

se sent inférieure qu’elle aspire à se faire admettre dans le monde blanc.

Chapitre III

L’HOMME DE COULEUR ET LA BLANCHE

En m’aimant, elle me prouve

que je suis digne d’un amour blanc. On m’aime comme un Blanc. Je suis un Blanc.

Son amour m’ouvre l’illustre couloir qui mène à la prégnance totale... J’épouse

la culture blanche, la beauté blanche, la blancheur blanche. Dans ces seins

blancs que mes mains caressent, c’est la civilisation et la dignité blanches

que je fais miennes.

Il y a une trentaine d’années, un Noir du plus beau teint, en plein coït avec une blonde, au moment de l’orgasme s’écria : «Vive Schœlcher ! » Quand on saura que Schœlcher est celui qui a fait adopter par la IIIe République le décret d’abolition de l’esclavage, on comprendra qu’il faille s’appesantir quelque peu sur les relations possibles entre le Noir et la Blanche. Cette anecdote agite un conflit explicite ou latent, mais réel. Sa permanence souligne l’adhésion du monde noir. Autrement dit, quand une histoire se maintient au sein du folklore, c’est qu’elle exprime en quelque façon «l’âme locale ».

Avec l’analyse de Je suis Martiniquaise et de Nini, nous avons vu comment se comportait la négresse vis-à-vis du Blanc. Avec un roman de René Maran, tâchons de comprendre ce qui se passe dans le cas des Noirs. Jean Veneuse est un nègre. D’origine antillaise, il habite Bordeaux depuis longtemps ; donc c’est un Européen. Mais il est noir ; donc c’est un nègre. Voilà le drame. Orphelin, pensionnaire dans un lycée de province, il est condamné pendant les vacances à demeurer à l’internat tandis que ses camarades s’amusent partout en France. Seul, le petit nègre prend l’habitude de la rumination, en sorte que ses meilleurs amis seront ses livres. Une certaine récrimination, un certain ressentiment, une agressivité difficilement retenue habitent Jean Veneuse. Il lit énormément. Par-dessus tout, il veut prouver aux autres qu’il est un homme, qu’il est leur semblable. Il tombe sous le charme d’Andrée Marielle, une blanche. Pour Jean Veneuse, toute solution semble impossible. Pourtant la fréquentation de Payot, Gide, Moréas et Voltaire avait semblé anéantir tout cela. Andrée Marielle lui a écrit son amour, mais Jean Veneuse a besoin d’une autorisation. Il faut qu’un Blanc lui dise : prends ma sœur. A son ami Coulanges, Veneuse a posé un certain nombre de questions. Voici, presque in extenso, la réponse de Coulanges : « Tu me consultes derechef sur ton cas, je vais te donner mon avis une fois de plus et une fois pour toute. Procédons par ordre. Ta situation telle que tu me l’exposes est des plus nettes. Permets-moi néanmoins de déblayer le terrain devant moi. Ce sera pour toi tout profit. Quel âge avais-tu donc quand tu as quitté ton pays pour la France ? Trois ou quatre ans, je crois. Tu n’as depuis jamais revu ton île natale et ne tiens pas du tout à la revoir. Depuis tu as toujours vécu à Bordeaux. C’est à Bordeaux, depuis que tu es fonctionnaire colonial, que tu passes la majeure partie de tes congés administratifs. Bref, tu es vraiment de chez nous. Peut-être ne t’en rends-tu pas très bien compte. Saches en ce cas que tu es un Français de Bordeaux. Enfonce ça dans ta caboche. Tu ne sais rien des Antillais tes compatriotes. Je serais même étonné que tu parvinsses à t’entendre avec eux... L’Européen n’aimant que l’Européenne, tu ne peux guère épouser qu’une femme du pays où tu as toujours vécu, une fille du bon pays de France, ton vrai, ton seul pays. Ceci étant, passons à ce qui fait l’objet de ta dernière lettre. D’un côté, il y a un nommé Jean Veneuse qui te ressemble comme un frère, de l’autre Mademoiselle Andrée Marielle. Andrée Marielle, qui est blanche de peau, aime Jean Veneuse, qui est excessivement brun et adore Andrée Marielle. Cela ne t’empêche pas de me demander ce qu’il faut faire. Délicieux crétin. »

Sollicité, le Blanc accepte donc de lui donner sa sœur, mais à une condition : tu n’as rien de commun avec les véritables nègres. Tu n’es pas noir, tu es « excessivement brun ». Ce processus est bien connu des étudiants de couleur en France. On refuse de les considérer comme d’authentiques nègres. Le nègre c’est le sauvage, tandis que l’étudiant est un évolué. Mais Jean Veneuse ne veut pas. Il ne peut pas, car il sait. Il sait que mulâtres et nègres n’ont qu’une pensée dès qu’ils sont en Europe : assouvir l’appétit qu’ils ont de la femme blanche. La plupart d’entre eux, et parmi eux ceux qui, plus clairs de teint, vont souvent jusqu’à renier et leur pays et leur mère, y font des mariages où la satisfaction de dominer l’Européenne est pimentée d’un certain goût d’orgueilleuse revanche. Jean Veneuse n’est pas un nègre, ne veut pas être un nègre. Pourtant, à son insu, il s’est produit un hiatus. Il y a quelque chose d’indéfinissable, d’irréversible. Chez certaines personnes de couleur, le fait d’épouser une personne de race blanche semble avoir primé sur toute autre considération. Elles y trouvent l’accession à une égalité totale avec cette race illustre, maîtresse du monde, dominatrice des peuples de couleur... Le souci le plus constant des Antillais qui arrivaient en France était de coucher avec une Blanche. À peine au Havre, ils se dirigent vers les maisons closes. Une fois accompli ce rite d’initiation à l’« authentique » virilité, ils prennent le train pour Paris.

Jean Veneuse dit : « Il a suffi que je prenne de l’âge et que j’aille servir ma patrie adoptive au pays de mes ancêtres pour que j’en arrive à me demander si je n’étais pas trahi par tout ce qui m’entourait, le peuple blanc ne me reconnaissant pas pour sien, le noir me reniant presque. Telle est mon exacte situation». Attitude de récrimination envers le passé, non-valorisation de soi, impossibilité d’être compris comme il le voudrait. Jean Veneuse voudrait être un homme pareil aux autres, mais il sait que cette situation est fausse. Il cherche la tranquillité, la permission dans les yeux du Blanc. La non-valorisation affective amène toujours l’abandonnique à un sentiment d’exclusion, de n’avoir nulle part sa place. Etre « l’Autre », c’est se sentir toujours en position instable, demeurer sur le qui-vive, prêt à être répudié et... faisant inconsciemment tout ce qu’il faut pour que la catastrophe prévue se produise. L’abandonnique réclame des preuves. Il ne se contente plus d’affirmations isolées. Il n’a pas confiance. Avant de nouer une relation objective, il exige du partenaire des preuves réitérées. L’abandonnique est un exigeant. Il veut être aimé totalement, absolument et pour toujours. Il ne croit pas comme puisse l’aimer comme il est. Ecoutez : « Mon Jean bien-aimé, Je ne reçois qu’aujourd’hui votre lettre de juillet dernier. Elle est parfaitement déraisonnable. Pourquoi me tourmenter ainsi ? Vous êtes, vous en rendez-vous bien compte ? d’une cruauté dont rien n’approche. Vous me donnez un bonheur mêlé d’inquiétude. Vous faites que je suis en même temps la plus heureuse et la plus malheureuse des créatures. Combien de fois me faudra-t-il redire que je vous aime, que je suis à vous, que je vous attends. Venez. » L’abandonnique doute terriblement : « Dites, Andrée chérie...., malgré ma couleur, consentiriez-vous à devenir ma femme, si je vous le demandais ? » C’est ici un vaste domaine de craintes diverses : peur de décevoir, de déplaire, d’ennuyer, de lasser... et par conséquent de manquer une possibilité de créer avec autrui un lien de sympathie, ou, s’il existe, de porter atteinte à ce lien. L’abandonnique doute qu’on puisse l’aimer tel qu’il est, car il a fait la cruelle expérience de l’abandon alors qu’il se proposait à la tendresse des autres, tout petit, donc sans artifice. Jean Veneuse est un névrosé et sa couleur n’est qu’une tentative d’explication d’une structure psychique. N’eut-elle pas existé, cette différence objective, qu’il l’eût créée de toutes pièces. Jean Veneuse est un de ces intellectuels qui veulent se placer uniquement sur le plan de l’idée. Incapable de réaliser le contact concret avec son semblable. C’est un névrosé qui a besoin d’être délivré de ses fantasmes infantiles. Et nous disons que Jean Veneuse ne représente pas une expérience des rapports noir-blanc, mais une certaine façon pour un névrosé, accidentellement noir, de se comporter. Et l’objet de notre étude se précise : permettre à l’homme de couleur de comprendre, à l’aide d’exemples précis, les tenants psychologiques qui peuvent aliéner ses congénères. Notre but est de rendre possible pour le Noir et le Blanc une saine rencontre. Il faut que ce mythe sexuel (recherche de la chair blanche ne vienne plus, transité par des consciences aliénées, gêner une compréhension active. En aucune façon ma couleur ne doit être ressentie comme une tare. À partir du moment où le nègre accepte le clivage imposé par l’Européen, il n’a plus de répit et, dès lors, n’est-il pas compréhensible qu’il essaie de s’élever jusqu’au Blanc ? S’élever dans la gamme des couleurs auxquelles il assigne une sorte de hiérarchie ?

Une société

est raciste ou ne l’est pas. Tant qu’on n’aura pas saisi cette évidence, on

laissera de côté un grand nombre de problèmes. Dire, par exemple, que le nord

de la France est plus raciste que le

sud, que le racisme est l’œuvre des subalternes, donc n’engage nullement l’élite,

est le fait d’hommes incapables de réfléchir correctement. Nous voudrions que

ceux qui se chargent de décrire la colonisation se rappellent une chose : c’est

qu’il est utopique de rechercher en quoi un comportement inhumain se

différencie d’un autre comportement inhumain. Y a-t-il donc une différence

entre un racisme et un autre? Ne retrouve-t-on pas la même chute, la même

faillite de l’homme ? Si en Afrique du Sud 2 530 300 Blancs matraquent et

parquent 13 000 000 de Noirs, si les pauvres Blancs haïssent les nègres,

ce n’est pas parce que « le racisme est l’œuvre de petits commerçants et de

petits colons qui ont beaucoup trimé sans grand succès. Non, c’est parce que la

structure de l’Afrique du Sud est une structure raciste. On propose de séparer

les indigènes des Européens, territorialement, économiquement et sur le terrain

politique, et de leur permettre d’édifier leur propre civilisation sous la

direction et l’autorité de Blancs, mais avec un minimum de contact entre les

races. On propose de réserver aux indigènes des territoires et d’obliger le

plus grand nombre à y habiter... Aimé Césaire écrit : « Quand je tourne le

bouton de ma radio, que j’entends qu’en Amérique des nègres sont lynchés, je

dis qu’on nous a menti : Hitler n’est pas mort ; quand je tourne le bouton de

ma radio, que j’apprends que des Juifs sont insultés, méprisés, pogromisés, je

dis qu’on nous a menti : Hitler n’est pas mort ; que je tourne enfin le bouton

de ma radio et que j’apprenne qu’en Afrique le travail forcé est institué,

légalisé, je dis que, véritablement, on nous a menti: Hitler n’est pas mort. »

Oui, la civilisation européenne et ses représentants les plus qualifiés sont responsables du racisme colonial. Nous faisons encore appel à Césaire : « Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour : les gestapos s’affairent, les prisons s’emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. » On s’étonne, on s’indigne. On dit : « Comme c’est curieux ! Mais, bah ! c’est le nazisme, ça passera ! » Et on attend, et on espère ; et on se tait à soi-même la vérité, que c’est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries ; que c’est du nazisme, oui, mais qu’avant d’en être la victime on en a été le complice ; que ce nazisme-là, on l’a supporté avant de le subir, on l’a absout, on a fermé l’œil là-dessus, on l’a légitimé, parce que, jusque-là, il ne s’était appliqué qu’à des peuples non européens. Francis Jeanson affirme que tout ressortissant d’une nation est responsable des agissements perpétrés au nom de cette nation : « Et si vous parvenez, apparemment, à ne pas vous salir, c’est que d’autres se salissent à votre place. Vous avez des hommes de main, et tout compte fait, c’est vous les vrais coupables : car sans vous, sans votre négligente cécité, de tels hommes ne pourraient poursuivre une action qui vous condamne autant qu’elle les déshonore. »

L’Europe a une structure raciste. La France est un pays raciste, car le mythe du nègre-mauvais fait partie de l’inconscient de la collectivité. M. Mannoni pense que dans une société, c’est la minorité raciale qui est victime du racisme. Mais bien qu’en minorité, le colonisateur ne se sent pas infériorisé dans les colonies. Il y a en Martinique 200 Blancs qui s’estiment supérieurs à 300 000 éléments de couleur. En Afrique australe, il y a 2 000 000 de Blancs pour près de 13 000 000 d’indigènes, et il n’est venu à l’idée d’aucun indigène de se sentir supérieur à un minoritaire blanc.

Ayons le courage de le dire : c’est le raciste qui crée l’infériorisé. Nous rejoignons Sartre : « Le Juif est un homme que les autres hommes tiennent pour Juif : voilà la vérité simple d’où il faut partir… C’est l’antisémite qui fait le Juif. » L’altérité pour le Noir, ce n’est pas le Noir, mais le Blanc. Une île comme Madagascar, envahie du jour au lendemain par les « pionniers de la civilisation », même si ces pionniers se comportèrent du mieux qu’ils purent, connut une destructuration. Le Blanc débarquant à Madagascar provoquait une blessure absolue. Les conséquences de cette irruption européenne ne sont pas seulement psychologiques, puisque, tout le monde l’a dit, il y a des rapports internes entre la conscience et le contexte social. Quand un nègre me raconte le rêve suivant : « Je marche depuis longtemps, je suis très fatigué, j’ai l’impression que quelque chose m’attend, je franchis des barrières et des murs, j’arrive dans une salle vide, et derrière une porte j’entends du bruit, j’hésite avant d’entrer, enfin je me décide, j’entre, il y a dans cette deuxième chambre des Blancs, je constate que moi aussi je suis blanc », et quand j’essaie de comprendre ce rêve, de l’analyser, sachant que cet ami a des difficultés d’avancement, je conclus que ce rêve réalise un désir inconscient. Ce Noir souffre d’un complexe d’infériorité. S’il se trouve à ce point submergé par le désir d’être blanc, c’est qu’il vit dans une société qui rend possible son complexe d’infériorité, dans une société qui tire sa consistance du maintien de ce complexe, dans une société qui affirme la supériorité d’une race ; c’est dans l’exacte mesure où cette société lui fait des difficultés, qu’il se trouve placé dans une situation névrotique. Ce qui apparaît alors, c’est la nécessité d’une action couplée sur l’individu et sur le groupe. Autrement dit, le Noir ne doit plus se trouver placé devant ce dilemme : se blanchir ou disparaître, mais il doit pouvoir prendre conscience d’une possibilité d’exister. Si la société lui fait des difficultés à cause de sa couleur, mon but ne sera pas de l’en dissuader, mais de le mettre en mesure de choisir l’action (ou la passivité) à l’égard de la véritable source conflictuelle, c’est-à-dire à l’égard des structures sociales.

Il y a de cela une dizaine d’années, nous fûmes étonnés de constater que les Nord-Africains détestaient les hommes de couleur. Quelques faits nous avaient amené à réfléchir. Le Français n’aime pas le Juif qui n’aime pas l’Arabe, qui n’aime pas le nègre... À l’Arabe, on dit : « Si vous êtes pauvres, c’est parce que le Juif vous a roulés, vous a tout pris » ; au Juif, on dit : « Vous n’êtes pas sur le même pied que les Arabes parce qu’en fait vous êtes blancs et que vous avez Bergson et Einstein » ; au nègre, on dit : « Vous êtes les meilleurs soldats de l’Empire français, les Arabes se croient supérieurs à vous, mais ils se trompent. » D’ailleurs, le tirailleur sénégalais est un tirailleur, le bon-tirailleur-à-son-capitaine, le brave qui ne-connaît-que-la-consigne.

- Toi pas passer.

- Pourquoi ?

- Moi y en a pas savoir. Toi pas passer.

Le Blanc, incapable de faire face à toutes les revendications, se décharge des responsabilités. Moi j’appelle ce processus : la répartition raciale de la culpabilité. Chaque fois qu’il y avait un mouvement insurrectionnel, l’autorité militaire ne mettait en ligne que des soldats de couleur. Ce sont des « peuples de couleur » qui réduisaient à néant les tentatives de libération d’autres « peuples de couleur ». Mannoni a reporté le rêve fait par 7 jeunes malgaches. Dans tous ces rêves, il était question de la crainte du noir. Le noir était présenté comme un tortionnaire qui inspirait toutes les craintes. Nous savons par ailleurs que l’un des tortionnaires du bureau de police de Tananarive était un Sénégalais. Pour mieux comprendre cette crainte malgache envers les tirailleurs sénégalais, il faut placer les faits dans leur contexte. En 1947 quatre-vingt mille indigènes ont été tués, c’est-à-dire un habitant sur cinquante ; dans une île de quatre millions d’habitants.

A l’audience du 9 août Rakotovao déclare : « M. Baron me dit : « Puisque tu n’as pas voulu accepter ce que je viens de dire, je vais te faire passer à la salle des réflexions (...) » Je passai dans la pièce attenante. La salle des réflexions en question était déjà remplie d’eau et, de plus, il y avait aussi un bidon rempli d’eau sale, pour ne pas dire plus. M. Baron me dit : « Voilà le moyen qui t’apprendra à accepter ce que je viens de te dire de déclarer. » Un Sénégalais reçut de M. Baron l’ordre de me « faire passer comme les autres ». Il me fit mettre à genoux, les poignets écartés, puis il prit une tenaille en bois et pressa mes deux mains, puis, à genoux et mes deux mains pressées, il a mis ses pieds sur ma nuque et m’a plongé la tête dans le bidon. Voyant que j’allais m’évanouir, il a relevé son pied pour me laisser reprendre de l’air. Et ceci s’est répété jusqu’à ce que je sois complètement exténué. Il a alors dit: « Emmenez-le et donnez-lui des coups. » Le Sénégalais s’est donc servi du nerf de bœuf, mais M. Baron est entré dans la salle de torture et il a participé personnellement à la flagellation. Cela a duré, je crois, quinze minutes, au bout desquelles j’ai déclaré que je ne pouvais plus supporter, car, malgré ma jeunesse c’était insupportable. Alors il a dit : « Il faut donc admettre ce que je viens de te dire ! » « Non, monsieur le directeur, ce n’est pas vrai. » « À ce moment-là, il m’a fait passer dans la chambre de torture, a appelé un autre Sénégalais, puisqu’un seul ne suffisait pas, et il a donné l’ordre de me pendre les pieds en l’air et de jeter mon corps dans le bidon jusqu’à la poitrine. Et ils recommencèrent ainsi plusieurs fois. À la fin j’ai dit : « C’est trop même ! laissez-moi m’adresser à M. Baron »... » La déposition continue : «Immédiatement M. Baron dit : « Faites-lui subir un autre genre de torture. » À ce moment on m’amène dans la salle attenante, où il y avait un petit escalier en ciment. Mes deux bras liés derrière, les deux Sénégalais ont tiré en l’air mes deux pieds et me firent monter et descendre de telle façon le petit escalier. Cela commençait à devenir insupportable et, même si j’avais eu assez de force, c’était intenable. J’ai dit aux Sénégalais : « Dites donc à votre chef que j’accepte ce qu’il va me faire dire. » D’autres témoignages font toujours ressortir la torture infligée par des tirailleurs sénégalais.

Chapitre V :

L’EXPÉRIENCE VÉCUE DU NOIR

Le Noir n’a pas de résistance ontologique aux yeux du Blanc. Les nègres, du jour au lendemain, ont eu deux systèmes de référence par rapport auxquels il leur a fallu se situer. Leur métaphysique, ou moins prétentieusement leurs coutumes et les instances auxquelles elles renvoyaient, étaient abolies parce qu’elles se trouvaient en contradiction avec une civilisation qu’ils ignoraient et qui leur en imposait. Le Noir chez lui, au XXe siècle, ignore le moment où son infériorité passe par l’autre... Depuis quelques années, des laboratoires ont projeté de découvrir un sérum de dénégrification ; des laboratoires ont rincé leurs éprouvettes, réglé leurs balances et entamé des recherches qui permettront aux malheureux nègres de se blanchir, et ainsi de ne plus supporter le poids de cette malédiction corporelle. « Tiens, un nègre ! » C’était vrai. Je m’amusai. « Tiens, un nègre ! » Le cercle peu à peu se resserrait. Je m’amusai ouvertement. « Maman, regarde le nègre, j’ai peur ! » Peur ! Peur ! Voilà qu’on se mettait à me craindre. Je voulus m’amuser jusqu’à m’étouffer, mais cela m’était devenu impossible. Je ne pouvais plus, car je savais déjà qu’existaient des légendes, des histoires, l’histoire, et surtout l’historicité, que m’avait enseignée Jaspers. Dans le train, au lieu d’une, on me laissait deux, trois places. Déjà je ne m’amusais plus. Je ne découvrais point de coordonnées fébriles du monde. J’existais en triple : j’occupais de la place. J’allais à l’autre, mais il disparaissait. J’étais tout à la fois responsable de mon corps, responsable de ma race, de mes ancêtres. Je promenai sur moi un regard objectif, découvris ma noirceur, mes caractères ethniques. Pourtant, je ne voulais pas cette reconsidération, cette thématisation. Je voulais tout simplement être un homme parmi d’autres hommes. D’aucuns me reliaient aux ancêtres miens, esclavagisés, lynchés : je décidai d’assumer. C’est à travers le plan universel de l’intellect que je comprenais cette parenté interne : j’étais petit-fils d’esclaves. En Amérique, des nègres sont mis à part. En Amérique du Sud, on fouette dans les rues et l’on mitraille les grévistes nègres. En Afrique occidentale, le nègre est une bête. Le nègre est une bête, le nègre est mauvais, le nègre est méchant, le nègre est laid. Tiens, un nègre, il fait froid, le nègre tremble, le nègre tremble parce qu’il a froid, le petit garçon blanc tremble parce qu’il a peur du nègre, parce qu’il croit que le nègre tremble de rage, le petit garçon blanc se jette dans les bras de sa mère : maman, le nègre va me manger. Alors que j’oubliais tout (esclavage, ségrégation raciale, colonisation), pardonnais tout et ne désirais qu’aimer, on me renvoyait comme une gifle, en plein visage, mon message. Le monde blanc me refusait toute participation. Alors que moi j’avais toutes les raisons de haïr, détester, on me rejetait. Alors que j’aurais dû être supplié, sollicité, on me refusait toute reconnaissance. Puisque l’autre hésitait à me reconnaître, il ne restait qu’une solution : me faire connaître. Les Juifs sont brimés, pourchassés, exterminés, enfournés, mais du moment où ils sont dépistés. Car à part quelques traits discutables, le juif ressemble au blanc et il lui arrive de passer inaperçu parmi les bancs. Mais avec moi tout prend un visage nouveau. Aucune chance ne m’est permise. Je suis surdéterminé de l’extérieur. Ici ou là, je suis prisonnier du cercle infernal.

Je me détourne de ces scrutateurs de l’avant-déluge et je m’agrippe à mes frères, nègres comme moi. Horreur, ils me rejettent. Eux sont presque blancs. Et puis ils vont épouser une Blanche. Ils auront des enfants légèrement bruns... L’évidence était là, implacable. Ma noirceur était là, dense et indiscutable. Et elle me tourmentait, elle me pourchassait, m’inquiétait, m’exaspérait. Les nègres sont des sauvages, des abrutis, des analphabètes. Mais moi, je savais que ces propositions étaient fausses. Il y avait un mythe du nègre qu’il fallait démolir coûte que coûte. On n’était plus au temps où l’on s’émerveillait devant un nègre curé. Il y avait des médecins, des professeurs nègres qui étaient appréciés pour leur travail. Moi je frémissais à la moindre alarme. Je savais, par exemple, que si le médecin nègre commettait une erreur, c’en était fini de lui et de tous ceux qui le suivraient. Qu’attendre, en effet, d’un médecin nègre ? Tant que tout allait bien, on le félicitait, mais gare, pas de bêtises, à aucun prix !

Qu’était-ce ? Le préjugé de couleur. Sir Aran Burns « Le préjugé de couleur n’est rien d’autre qu’une haine irraisonnée d’une race pour une autre, le mépris des peuples forts et riches pour ceux qu’ils considèrent comme inférieurs à eux-mêmes, puis l’amer ressentiment de ceux contraints à la sujétion et auxquels il est souvent fait injure. Comme la couleur est le signe extérieur le mieux visible de la race, elle est devenue le critère sous l’angle duquel on juge les hommes sans tenir compte de leurs acquis éducatifs et sociaux. Les races à peau claire en sont venues à mépriser les races à peau sombre, et celles-ci se refusent à consentir plus longtemps à la condition effacée qu’on entend leur imposer. » J’avais bien lu. C’était de la haine ; j’étais haï, détesté, méprisé, non pas par le voisin d’en face ou le cousin maternel, mais par toute une race. J’étais en butte à quelque chose d’irraisonné. Je pris la décision de me défendre. En bon tacticien, je voulus rationaliser le monde, montrer au Blanc qu’il était dans l’erreur. Avec ardeur, je me mis à inventorier, à sonder l’entourage. En ramenant tout à la notion de dignité humaine, on éventrait le préjugé. Les scientifiques, après beaucoup de réticences, avaient admis que le nègre était un être humain ; le nègre s’était révélé analogue au Blanc ; même morphologie, même histologie. La raison s’assurait la victoire sur tous les plans. Mais la victoire jouait au chat et à la souris ; elle me narguait. Sur le plan de l’idée, on était d’accord : le nègre est un être humain avec toutes les caractéristiques qu’on reconnait aux êtres humains. Mais le Blanc demeurait intraitable. A aucun prix, il ne voulait d’intimité entre les races.

Au début de l’histoire que les autres m’ont faite, on avait placé bien en évidence le socle de l’anthropophagie. On décrivait sur mes chromosomes quelques gènes plus ou moins épais représentant le cannibalisme. Une honte, cette science ! Il y a deux siècles, j’étais perdu pour l’humanité, esclave à jamais. Et puis des hommes sont venus, déclarant que tout cela n’avait que trop duré. Ma ténacité a fait le reste ; j’étais sauvé du déluge civilisateur. Je me suis avancé... Combien d’intellectuels m’avaient ignoré, consacrant leur vie à l’intellection des Oracles de Delphes ou s’efforçant de retrouver le périple d’Ulysse ! Les pan-spiritualistes, voulant prouver l’existence d’une âme chez les animaux. Dernièrement, un de ces bons Français déclarait, dans un train où j’avais pris place : « Que les vertus vraiment françaises subsistent, et la race est sauvée ! À l’heure actuelle, il faut réaliser l’Union nationale. Plus de luttes intestines ! Face aux étrangers (et, se tournant vers mon coin) quels qu’ils soient. » C’est mon professeur de philosophie, d’origine antillaise, qui me le rappelait un jour : « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l’oreille, on parle de vous. » Depuis lors, j’ai compris qu’il voulait tout simplement dire : un antisémite est forcément négrophobe.

Le Blanc n’a jamais compris le Noir et ses rites qui reflètent toujours un univers magique. Le Blanc veut le monde ; il le veut pour lui tout seul. Il l’asservit. Il s’établit entre le monde et lui un rapport appropriatif. En magicien, je vole au Blanc « un certain monde », pour lui et les siens perdu. Ce jour-là, le Blanc dut ressentir un choc en retour qu’il ne put identifier, étant tellement peu habitué à ces réactions. C’est que, au-dessus du monde objectif des terres et des bananiers ou hévéas, j’avais délicatement institué le véritable monde. L’essence du monde était mon bien. Entre le monde et moi s’établissait un rapport de coexistence. J’avais retrouvé l’Un primordial. Le Blanc eut l’impression pénible que je lui échappais, et que j’emmenais quelque chose avec moi. Il me fouilla. C’était évident, je possédais un secret. On m’interrogea. Le Blanc avait découvert une poésie qui n’avait rien de poétique. Le Blanc, un instant interloqué, m’exposa que génétiquement, je représentais un stade : « Vos qualités ont été épuisées par nous. Nous avons eu des mystiques de la terre comme vous n’en connaîtrez jamais. Penchez-vous sur notre histoire, vous comprendrez jusqu’où est allée cette fusion. »

Je fouillai vertigineusement l’antiquité noire. Ce que j’y découvris me laissa pantelant. Dans son livre sur L’abolition de l’esclavage, Schoelcher nous apportait des arguments péremptoires. Depuis lors, Frobenius, Westermann, Delafosse, tous blancs, firent chorus : Ségou, Djenné, villes de plus de cent mille habitants. On parla de docteurs noirs dans l’antiquité. Tout cela exhumé, étalé, viscères au vent, me permit de retrouver une catégorie historique valable. Le Blanc s’était trompé, je n’étais pas un primitif, pas davantage un demi-homme, j’appartenais à une race qui, il y a de cela deux mille ans, travaillait déjà l’or et l’argent. Et puis, il y avait autre chose, autre chose que ne pouvait comprendre le Blanc. Ecoutez : « Quels étaient donc ces hommes qu’une sauvagerie insurpassée au cours des siècles arrachait ainsi à leur pays, à leurs dieux, à leurs familles ? Des hommes doux, polis, courtois, supérieurs assurément à leurs bourreaux, ce ramassis d’aventuriers qui brisaient, violaient, insultaient l’Afrique pour mieux la dépouiller. Ils savaient bâtir des maisons, administrer des empires, construire des villes, cultiver les champs, fondre le minerai, tisser le coton, forger le fer. Leur religion était belle, faite de mystérieux contacts avec le fondateur de la cité. Leurs mœurs agréables, fondées sur la solidarité, la bienveillance, le respect de l’âge. Aucune coercition, mais l’entraide, la joie de vivre, la discipline librement consentie. » De l’individu sans angoisse au chef presque fabuleux, une chaîne continue de compréhension et de confiance. Je remettais le Blanc à sa place ; Le Blanc, c’était visible, grondait. Son temps de réaction s’allongeait indéfiniment... J’avais gagné. J’exultais. « Laissez là votre histoire, vos recherches sur le passé et essayez de vous mettre à notre rythme. Dans une société comme la nôtre, industrialisée à l’extrême, scientifisée, il n’y a plus de place pour votre sensibilité. Il faut être dur pour être admis à vivre. Il ne s’agit plus de jouer le jeu du monde, mais bien de l’asservir à coups d’intégrales et d’atomes. » Bien sûr, me disait-on, et quand j’essayais, sur le plan de l’idée et de l’activité intellectuelle, de revendiquer ma négritude, on me l’arrachait. On me démontrait que ma démarche n’était qu’un terme dans la dialectique : « Mais il y a plus grave : le nègre, nous l’avons dit, se crée un racisme antiraciste. Il ne souhaite nullement dominer le monde : il veut l’abolition des privilèges ethniques d’où qu’ils viennent ; il affirme sa solidarité avec les opprimés de toute couleur. À travers les hommes à peau noire de sa race, c’est la lutte du prolétariat mondial que la négritude chante. » Ce n’est pas par hasard que les chantres les plus ardents de la négritude sont en même temps des militants marxistes. En fait, la négritude apparaît comme le temps faible d’une progression dialectique : l’affirmation théorique et pratique de la suprématie du Blanc est la thèse ; la position de la négritude est l’antithèse, sa négativité. Mais les Noirs qui en usent le savent fort bien ; ils savent qu’il vise à préparer la synthèse ou réalisation de l’humain dans une société sans races. Ce qui avait été mis en pièces est par mes mains, lianes intuitives, rebâti, édifié. La peur habitera le monde quand le monde saura. Et quand le monde sait, le monde attend toujours quelque chose du nègre.

Chapitre VI :

LE NÈGRE ET LA PSYCHOPATHOLOGIE

La famille, en Europe, représente

une certaine façon qu’a le monde de s’offrir à l’enfant. La structure familiale

et la structure nationale entretiennent des rapports étroits. La militarisation

et la centralisation de l’autorité dans un pays entraînent automatiquement une recrudescence

de l’autorité paternelle. En Europe et dans tous les pays dits civilisés ou

civilisateurs, la famille est un morceau de nation. L’enfant qui sort du milieu

parental retrouve les mêmes lois, les mêmes principes, les mêmes valeurs. Un

enfant normal ayant grandi dans une famille normale sera un homme normal. Il

n’y a pas de disproportion entre la vie familiale et la vie nationale.

Inversement, si l’on considère une société fermée, c’est-à-dire ayant été

protégée du flux civilisateur, on retrouve les mêmes structures décrites

ci-dessus. Dans un cas comme dans l’autre, il y a projection sur le milieu

social des caractères du milieu familial. Il est vrai que des enfants de

voleurs ou de bandits, habitués à une certaine législation de clan, seront

surpris de constater que le reste du monde se comporte différemment, mais une

nouvelle éducation doit pouvoir les amener à moraliser leur vision, à la

socialiser. L’autorité dans l’Etat est pour l’individu la reproduction de

l’autorité familiale par laquelle il a été modelé dans son enfance. L’individu

assimile les autorités rencontrées ultérieurement à l’autorité parentale : il perçoit

le présent en termes du passé. Comme tous les autres comportements humains, le

comportement devant l’autorité est appris.

Or, et c’est là un point très important, nous constatons l’inverse chez l’homme de couleur. Un enfant noir normal, ayant grandi au sein d’une famille normale, s’anormalisera au moindre contact avec le monde blanc. Freud écrit : « Ce trauma, les malades l’ont bien, il est vrai, chassé de leur conscience et de leur mémoire et se sont épargnés en apparence une grande somme de souffrances, mais le désir refoulé continue à subsister dans l’inconscient ; il guette une occasion de se manifester et réapparaît bientôt à la lumière, mais sous un déguisement qui le rend méconnaissable. » Dans le cas du Noir, que voyons-nous ? On ne comprend absolument rien. Comment expliquer, par exemple, qu’un bachelier nègre, arrivant en Sorbonne afin d’y préparer une licence de philosophie, avant toute organisation conflictuelle autour de lui, soit sur ses gardes ? Si nous voulons répondre correctement, nous sommes obligés de faire appel à la notion de catharsis collective. Dans toute société, dans toute collectivité, existe, doit exister un canal, une porte de sortie par où les énergies accumulées sous forme d’agressivité, puissent être libérées. C’est ce à quoi tendent les jeux dans les institutions d’enfants, les psychodrames dans les cures collectives et, d’une façon plus générale, les hebdomadaires illustrés pour les jeunes, chaque type de société exigeant, naturellement, une forme de catharsis déterminée.

Les histoires de Tarzan, d’explorateurs de douze ans, de Mickey, et tous les journaux illustrés, tendent à un véritable défoulement d’agressivité collective. Ce sont des journaux écrits par des Blancs, destinés à de petits Blancs. Or le drame se situe ici. Aux Antilles, et nous avons tout lieu de penser que la situation est analogue dans les autres colonies, ce sont ces mêmes illustrés qui sont dévorés par les jeunes indigènes. Et le Loup, le Diable, le Mauvais Génie, le Mal, le Sauvage sont toujours représentés par un nègre ou un Indien, et comme il y a toujours identification avec le vainqueur, le petit nègre se fait explorateur, aventurier, missionnaire « qui risque d’être mangé par les méchants nègres » aussi facilement que le petit Blanc. Voici ce qu’en dit G. Legman : « Les Américains sont le seul peuple moderne, à l’exception des Boers, qui, de mémoire d’homme, ont totalement balayé du sol où ils se sont installés la population autochtone. Seule l’Amérique pouvait donc avoir une mauvaise conscience nationale à apaiser en forgeant le mythe du « Bad Injun », pour pouvoir ensuite réintroduire la figure historique de l’honorable Peau-Rouge défendant sans succès son sol contre les envahisseurs armés de bibles et de fusils ; le châtiment que nous méritons ne peut être détourné qu’en niant la responsabilité du mal, en rejetant le blâme sur la victime ; en prouvant - du moins à nos propres yeux - qu’en frappant le premier et l’unique coup nous agissions simplement en état de légitime défense... » Aux Antilles, le jeune Noir, qui à l’école ne cesse de répéter « nos pères, les Gaulois », s’identifie à l’explorateur, au civilisateur, au Blanc qui apporte la vérité aux sauvages, une vérité toute blanche. Il y a identification, c’est-à-dire que le jeune Noir adopte subjectivement une attitude de Blanc. Il charge le héros, qui est Blanc, de toute son agressivité. Peu à peu, on voit se former et cristalliser chez le jeune Antillais une attitude, une habitude de penser et de voir, qui sont essentiellement blanches. Quand, à l’école, il lui arrive de lire des histoires de sauvages, dans des ouvrages blancs, il pense toujours aux Sénégalais. L’Antillais ne se pense pas Noir ; il se pense Antillais. Le nègre vit en Afrique. Subjectivement, intellectuellement, l’Antillais se comporte comme un Blanc. Or, c’est un nègre. Cela, il s’en apercevra une fois en Europe, et quand on parlera de nègres il saura qu’il s’agit de lui aussi bien que du Sénégalais.

Imposer les mêmes « Mauvais Génies » au Blanc et au Noir constitue une grave erreur d’éducation. Nous devons créer des illustrés destinés spécialement aux Noirs, des chansons pour enfants noirs et, à l’extrême, des ouvrages d’histoire. Car s’il y a traumatisme, il se situe à cette date. Le nègre Antillais en France, dans son pays, se sentira différent des autres. On a vite dit : le nègre s’infériorise. La vérité est qu’on l’infériorise. Le jeune Antillais est un Français appelé à tout instant à vivre avec des compatriotes blancs. Or la famille antillaise n’entretient pratiquement aucun rapport avec la structure nationale, c’est-à-dire française, européenne. L’Antillais doit alors choisir entre sa famille et la société européenne ; autrement dit, l’individu qui monte vers la société tend à rejeter la famille. Le nègre s’aperçoit de l’irréalité de beaucoup de propositions qu’il avait faites siennes, en référence à l’attitude subjective du Blanc. Il commence alors son véritable apprentissage. Et la réalité se révèle extrêmement résistante... pour le nègre, il y a un mythe à affronter. Un mythe solidement ancré. Le nègre l’ignore, aussi longtemps que son existence se déroule au milieu des siens ; mais au premier regard blanc, il ressent le poids de sa mélanine. Pendant l’occupation, un docteur juif de Fontainebleau, qui vivait enfermé dans sa maison, élevait ses petits-enfants sans leur dire un mot de leur origine. Mais, de quelque façon que ce soit, il faut bien qu’ils apprennent un jour la vérité : quelquefois c’est par les sourires des gens qui les entourent, d’autres fois par une rumeur ou par des insultes. Plus tardive est la découverte, plus violente est la secousse : tout d’un coup ils s’aperçoivent que les autres savaient sur eux quelque chose qu’ils ignoraient.

Ni Freud, ni Adler, ni même le cosmique Jung n’ont pensé aux Noirs, dans le cours de leurs recherches. En quoi ils avaient bien raison. Qu’on le veuille ou non, le complexe d’Œdipe n’est pas près de voir le jour chez les nègres. On pourrait nous objecter, avec Malinowski, que le régime matriarcal est seul responsable de cette absence. Absence dont nous nous félicitons hautement. Il y a une constellation de données, une série de propositions qui, lentement, sournoisement, à la faveur des écrits, des journaux, de l’éducation, des livres scolaires, des affiches, du cinéma, de la radio, pénètrent un individu en constituant la vision du monde de la collectivité à laquelle il appartient. Aux Antilles, cette vision du monde est blanche parce qu’aucune expression noire n’existe. Le folklore martiniquais est pauvre et, à Fort-de-France, nombreux sont les jeunes qui ignorent les histoires de « Compè Lapin », répliques de l’Oncle Rémus de la Louisiane. Un Européen, par exemple, au courant des manifestations poétiques noires actuelles, serait étonné d’apprendre que jusqu’en 1940 aucun Antillais n’était capable de se penser nègre. C’est seulement avec l’apparition d’Aimé Césaire qu’on a pu voir naître une revendication, une assomption de la négritude. Le Noir réagit différemment à la projection d’un film de Tarzan aux Antilles et en Europe. Aux Antilles, le jeune Noir s’identifie de facto à Tarzan contre les nègres. Dans une salle d’Europe, la chose est beaucoup plus difficile, car l’assistance, qui est blanche, l’apparente automatiquement aux sauvages de l’écran.

Quand les nègres abordent le monde blanc, il y a une certaine action sensibilisante. Si la structure psychique se révèle fragile, on assiste à un écroulement du Moi. Le Noir cesse de se comporter en individu actionnel. Le but de son action sera Autrui (sous la forme du Blanc), car Autrui seul peut le valoriser. Mais il y a autre chose. Le Noir suscite la peur. Nous avons pu voir, alors que nous étions militaire, le comportement de femmes blanches, dans trois ou quatre pays d’Europe, en face de Noirs, au cours de soirées dansantes. La plupart du temps, les femmes esquissaient un mouvement de fuite, de retrait, le visage rempli d’une frayeur non feinte. Pourtant les nègres qui les invitaient auraient été incapables, l’eussent-ils voulu, d’entreprendre contre elles quoi que ce soit. Le comportement des femmes en question se comprend nettement sur le plan de l’imaginaire. C’est que la négrophobe n’est en réalité qu’une partenaire sexuelle putative. Vis-à-vis du nègre, en effet, tout se passe sur le plan génital. On a peur du Juif à cause de son potentiel appropriatif. « Ils » sont partout. Les banques, les bourses, le gouvernement en sont infestés. Ils règnent sur tout. Bientôt le pays leur appartiendra. Ils sont reçus aux concours avant les « vrais » Français. Bientôt ils feront la loi chez nous. Les nègres, eux, ont la puissance sexuelle. Pensez donc ! avec la liberté qu’ils ont, en pleine brousse ! Il paraît qu’ils couchent partout, et à tout moment. Ce sont des génitaux. Ils ont tellement d’enfants qu’ils ne les comptent plus. Méfions-nous, car ils nous inonderaient de petits métis. Décidément, tout va mal... Le gouvernement et l’Administration assiégés par les Juifs. Nos femmes par les nègres. Car le nègre a une puissance sexuelle hallucinante. C’est bien le terme : il faut que cette puissance soit hallucinante. Toutes les femmes négrophobes que nous avons connues avaient une vie sexuelle anormale. Leurs maris les délaissait ; elles étaient veuves, et elles n’osaient pas remplacer le défunt ; divorcées, et elles hésitaient devant un nouvel investissement objectal. Toutes dotaient le nègre de pouvoirs que d’autres (mari, amants épisodiques) ne possédaient pas. Dieu sait comment ils font l’amour ! Ce doit être terrifiant. Une prostituée nous disait qu’au début l’idée de coucher avec un nègre lui procurait l’orgasme. Elle les cherchait, évitant de leur réclamer de l’argent. Toujours sur le plan génital, le Blanc qui déteste le Noir manifeste un sentiment d’impuissance ou d’infériorité sexuelle. L’idéal étant une virilité absolue, n’y aurait-il pas un phénomène de diminution par rapport au Noir, ce dernier perçu comme symbole pénien ? Le lynchage du nègre, ne serait-ce pas une vengeance sexuelle ? Nous savons tout ce que les sévices, les tortures, les coups comportent de sexuel. La supériorité du nègre est-elle réelle ? Tout le monde sait que non. Mais l’important n’est pas là. La pensée prélogique du phobique a décidé qu’il en était ainsi.

À l’extrême, nous dirons que le nègre par son corps gêne la fermeture du schéma postural du Blanc, au moment naturellement où le Noir fait son apparition dans le monde du Blanc. Autrui du Blanc est et demeure le Noir. Et inversement. C’est surtout dans la période d’inquiétude et de méfiance que l’autre intervient. Il n’est donc pas étonnant de retrouver le Noir sous forme de satyre ou d’assassin. Nous avions peut-être treize ans lorsqu’il nous fut donné de voir pour la première fois des Sénégalais. Nous savions à leur sujet ce que racontaient les vieux de 1914 : « Ils attaquent à la baïonnette et, quand ça ne va pas, coupe-coupe au poing, foncent au travers des rafales de mitrailleuses... Ils coupent les « cabèches » et font provision d’oreilles. » Ils étaient de passage à la Martinique, venant de Guyane. Avides nous cherchions dans les rues leur uniforme, dont on nous avait parlé : chéchia et ceinturon rouges. Notre père alla jusqu’à en racoler deux qu’il emmena à la maison, où ils firent les délices de la famille. A l’école la même situation était entretenue : notre professeur de mathématiques, lieutenant de réserve, et qui commandait en 1914 une unité de tirailleurs sénégalais, nous faisait frémir en nous rappelant : « Quand ils prient il ne faut pas les troubler, car alors il n’y a plus de lieutenant. Des lions à la bagarre, mais respectez leurs coutumes. »

Le Noir par sa capacité sexuelle, ses muscles et sa force physique inquiète et devient l’autre pour le Blanc. L’autre pour le Noir est aussi le Blanc qui a pu le dominer, qui dispose des armes à feu et qui lui a imposé sa civilisation. Entre les deux races, il y a une peur et une admiration mutuelle. C’est en termes de Blanc que l’on perçoit son semblable. On dira par exemple d’un tel qu’il est « très noir » ; il n’y a rien d’étonnant, au sein d’une famille, à entendre la mère déclarer : « X... est le plus noir de mes enfants. » C’est-à-dire le moins blanc... Aux Antilles tout comme en France, on rencontre le même mythe; à Paris on dit : il est noir mais très intelligent ; en Martinique on ne s’exprime pas autrement.

Il ne viendrait par exemple à l’idée d’aucun antisémite de castrer le Juif. On le tue ou on le stérilise. Le nègre, lui, est castré. Le pénis, symbole de virilité, est anéanti, c’est-à-dire qu’il est nié. On aperçoit la différence entre les deux attitudes. Le Juif est atteint dans sa personnalité confessionnelle, dans son histoire, dans sa race, dans les rapports qu’il entretient avec ses ancêtres et ses descendants ; dans le Juif qu’on stérilise, on tue la souche ; chaque fois qu’un Juif est persécuté, c’est toute la race qu’on persécute à travers lui. Mais c’est dans sa corporéité que l’on atteint le nègre. C’est en tant que personnalité concrète qu’on le lynche. C’est en tant qu’être actuel qu’il est dangereux. Le péril juif est remplacé par la peur de la puissance sexuelle du nègre. O. Mannoni, dans Psychologie de la Colonisation, écrit : « Quoi ? disent ces racistes, si vous aviez une fille à marier, la donneriez-vous à un nègre ? J’ai vu des gens qui n’étaient aucunement racistes en apparence, interloqués par ce genre d’argument, perdre tout sens critique. C’est qu’un tel argument touche en eux des sentiments très troubles, qui poussent au racisme par une réaction de défense. » Quand il s’agit du Juif, le problème est net : on s’en méfie, car il veut posséder les richesses ou s’installer aux postes de commande. Le nègre, lui, est fixé au génital; ou du moins on l’y a fixé. Deux domaines : l’intellect et le sexuel. Le nègre représente le danger biologique. Le Juif, le danger intellectuel. Avoir la phobie du nègre, c’est avoir peur du biologique. Nègre = biologique, sexe, fort, sportif, puissant, boxeur, Joe Louis, Jess Owen, tirailleurs sénégalais, sauvage, animal, diable, brute, péché. Le mot de tirailleur sénégalais évoque ceux de : terrible, sanguinaire, costaud, fort. Comme nous disait un Blanc dernièrement, avec un peu d’amertume dans la voix : « Vous êtes de forts tempéraments. C’est une belle race, regardez les tirailleurs... Pendant la guerre, ne les a-t-on pas appelés nos Diables Noirs ?... Mais ils doivent être brutaux... Je ne les vois pas touchant mes épaules de leurs grandes mains. J’en frissonne d’horreur. »

La littérature officielle ou anecdotique a créé trop d’histoires de nègres pour qu’on les taise. Mais à les réunir, on n’avance pas dans la véritable tâche qui est d’en montrer le mécanisme. L’essentiel pour nous n’est pas d’accumuler des faits, des comportements, mais de dégager leur sens. La question qui se pose est la suivante : le Blanc peut-il se comporter sainement vis-à-vis du Noir ? Le Noir peut-il se comporter sainement vis-à-vis du Blanc ? Le Blanc est persuadé que le nègre est une bête ; si ce n’est pas la longueur du pénis, c’est la puissance sexuelle qui le frappe. Il a besoin, en face de ce « différent de lui », de se défendre. C’est-à-dire de caractériser l’Autre. L’Autre sera le support de ses préoccupations et de ses désirs. La prostituée que nous citions plus haut nous rapportait que sa recherche des nègres datait du jour où on lui avait raconté l’histoire suivante : une femme, un soir qu’elle couchait avec un nègre, perdit la raison ; elle resta folle pendant deux ans, mais, guérie, refusa de coucher avec un autre homme. Il faut mentionner un fait : une Blanche qui a couché avec un nègre accepte difficilement un amant blanc. Du moins est-ce une croyance que nous avons rencontrée surtout chez les hommes : « Qui sait ce qu’ « ils » leur donnent ? » Nous ne pouvons à ce sujet passer sous silence cette remarque d’Etiemble : « La jalousie raciale incite aux crimes du racisme : pour beaucoup d’hommes blancs, le Noir est justement cette épée merveilleuse dont transfixées, leurs femmes à jamais seraient transfigurées. » C’est parce que le Blanc se sent frustré par le Noir, qu’il va lui aussi le frustrer, l’enserrant dans des interdictions de toutes sortes. Et, là encore, le Blanc est la proie de son inconscient. Il y a une quête du Noir, on réclame le Noir, on ne peut pas se passer du Noir, on l’exige, mais on le veut assaisonné d’une certaine façon. Malheureusement, le nègre démonte le système et viole les traités. Wolfe explique pourquoi beaucoup d’ouvrages traitant des questions raciales sont des best sellers. « Personne certainement n’est obligé de consommer des histoires de Noirs faisant l’amour aux Blanches (Deepare the roots, Strange fruit, Uncle Remus), de Blancs découvrant qu’ils sont des Noirs (Kingsblood royal, Lost boundary, Uncle Remus), de Blancs étranglés par des Noirs (Native son ; If he hollers, let him go, Uncle Remus)... Nous pouvons empaqueter et exposer sur une grande échelle le grin du Noir dans notre culture populaire comme un manteau pour ce masochisme : la caresse sucre l’attaque. Et, comme le montre l’oncle Remus, le jeu des races est ici, pour une grande part, inconscient. » En Amérique, comme on le voit, le nègre crée des histoires où il lui devient possible d’exercer son agressivité ; l’inconscient du Blanc justifie et valorise cette agressivité en l’infléchissant vers lui, reproduisant ainsi le schéma classique du masochisme.

Nous pouvons maintenant poser un jalon. Pour la majorité des Blancs, le Noir représente l’instinct sexuel (non éduqué). Le nègre incarne la puissance génitale au-dessus des morales et des interdictions. Les Blanches, elles, par une véritable induction, aperçoivent régulièrement le nègre à la porte impalpable qui donne sur le royaume des Sabbats, des Bacchanales, des sensations sexuelles hallucinantes... Nous avons montré que le réel infirme toutes ces croyances. Mais cela se place sur le plan de l’imaginaire, en tout cas sur celui d’une paralogique. Il est habituel en Amérique de s’entendre dire, quand on réclame l’émancipation des Noirs : ils n’attendent que cette occasion pour se jeter sur nos femmes. Comme le Blanc se comporte d’une façon insultante envers le Noir, il se rend compte qu’à la place du Noir il n’aurait aucune pitié pour ses oppresseurs. Aussi n’est-il pas étonnant de le voir s’identifier au nègre : orchestres hot blancs, chanteurs de blues, de spirituals, écrivains blancs rédigeant des romans où le héros nègre formule ses doléances, Blancs se barbouillant de noir. Une autre solution serait la suivante : il y a d’abord agressivité sadique vis-à-vis du Noir, puis complexe de culpabilité à cause de la sanction que fait peser sur ce comportement la culture démocratique du pays considéré. Cette agressivité est alors supportée par le Noir, d’où masochisme. Le Noir est le symbole du Mal et du Laid. C’est toute l’ambiguïté que décrit Sartre. Certaines pages de Réflexions sur la question juive sont les plus belles que nous n’ayons jamais lues. Nous pensons plus spécialement à ce passage : « Tel est donc cet homme, traqué, condamné à se choisir sur la base de faux problèmes et dans une situation fausse, privé du sens métaphysique par l’hostilité menaçante de la Société qui l’entoure, acculé à un rationalisme de désespoir. Sa vie n’est qu’une longue fuite devant les autres et devant lui-même, on lui a aliéné jusqu’à son propre corps, on a coupé en deux sa vie affective, on l’a réduit à poursuivre dans un monde qui le rejette le rêve impossible d’une fraternité universelle. A qui la faute ? Ce sont nos yeux qui lui renvoient l’image inacceptable qu’il veut se dissimuler. Ce sont nos paroles et nos gestes - toutes nos paroles et tous nos gestes, notre antisémitisme, mais tout aussi bien notre libéralisme condescendant - qui l’ont empoisonné jusqu’aux moelles ; c’est nous qui le contraignons à se choisir juif, soit qu’il se fuie, soit qu’il se revendique, c’est nous qui l’avons acculé au dilemme de l’inauthenticité ou de l’authenticité... Cette espèce d’hommes, qui témoigne de l’homme plus que toutes les autres, parce qu’elle est née de réactions secondaires à l’intérieur de l’humanité, cette quintessence d’homme disgraciée, déracinée, originellement vouée à l’inauthenticité ou au martyre. » La situation est telle que tout ce qu’il fait est appelé à se retourner contre lui. Car naturellement le Juif se choisit, et il lui arrive d’oublier sa juiverie, ou de la cacher, de s’en cacher. Le Juif, pour réagir contre l’antisémitisme, se fait parfois antisémite et combat les juifs. Il se fuit.

Les

Américains qui viennent à Paris s’étonnent d’y voir tant de Blanches en

compagnie de Noirs. À New York, Simone de Beauvoir, se promenant avec Richard

Wright, se fait rappeler à l’ordre

par une vieille dame. Sartre disait : ici c’est le Juif, ailleurs c’est le

nègre. Ce qu’il faut, c’est un bouc émissaire. En résumé, ce que d’autres ont

décrit dans le cas des Juifs s’applique parfaitement au nègre. Mais ne voir

qu’un type de nègre, assimiler l’antisémitisme à la négrophobie, telles

semblent être les erreurs d’analyse commises ici. Dans les fermes blanches, les

travailleurs noirs vivent presque comme des serfs. Ils peuvent emmener leurs

familles, mais aucun homme ne peut quitter la ferme sans l’autorisation de son

maître. S’il le fait, la police en est avertie, il est ramené de force et

fouetté...» En vertu de l’Acte sur l’Administration indigène, le gouverneur

général, en tant que chef suprême, a des pouvoirs autocratiques sur les Africains.

Il peut, par proclamation, arrêter et détenir tout Africain jugé dangereux pour

la tranquillité publique. Il peut interdire dans n’importe quel secteur

indigène les rassemblements de plus de dix personnes. Le juif est traité avec

plus de respect.

Pour l’Africain en particulier, la société blanche a brisé son ancien monde sans lui en donner un nouveau. Elle a détruit les bases tribales traditionnelles de son existence et barre la route de l’avenir après avoir fermé la route du passé... Elle lui interdit de participer à l’histoire moderne en tant que force indépendante et libre. Depuis quelque temps, on parle beaucoup du nègre. Un peu trop. Le nègre voudrait qu’on l’oublie, afin de regrouper ses forces, ses authentiques forces. Nous avons besoin de toucher du doigt toutes les plaies qui zèbrent la livrée noire. Une véritable culture ne peut naître dans les conditions actuelles. On parlera de génie noir quand l’homme aura retrouvé sa véritable place. Encore une fois, nous ferons appel à Césaire : « Et surtout, mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l’attitude stérile du spectateur, car la vie n’est pas un spectacle, car une mer de douleurs n’est pas un proscénium, car un homme qui crie n’est pas un ours qui danse...»