Abel Kingue « Je me battrai pour mon pays jusqu’à la dernière goutte de mon sang »

Abel Kingue est l’un des dirigeants de l’UPC (Union des Populations du Cameroun), le parti politique qui a mené la lutte armée pour la réunification et l’indépendance du Cameroun. Il fait partir des quatre personnalités les plus influentes du parti indépendantiste. Il fait aussi partir des chefs militaires qui ont conduit la guerre d’indépendance du Cameroun.

La vie familiale

Sa date de naissance n’est pas très claire. Selon les sources orales, il serait né à Fokoué en 1924. Mais Simon Nken, auteur de l’ouvrage L’UPC : De la solidarité ideologique à la division stratégique pense qu’il serait né plutôt en 1927. Abel Kingue est le fils de Pokam Joseph et Magni Medjo. Son père est agriculteur comme la plupart des hommes de l’Ouest. En plus de l’agriculture, il est un guérisseur traditionnel célèbre à Fokoué. Sa mère Magni Medjo est aussi agricultrice et ménagère. Ses parents ne pratiquent pas une agriculture de rente, mais de subsistance. Un de ses frères Tehou Victor a fait sept ans de détention à Yoko et à Yaoundé pendant la guerre d’indépendance du pays, pour sa participation à cette guerre aux côtés de son grand frère. Abel Kingué passe son enfance près de ses parents. Malgré les difficultés économiques qu’éprouve la famille, son père l’envoie à l’école occidentale. Abel Kingué quitte ses parents pour aller continuer ses études à Dschang, chez un des amis de son père. Il entre à l’école missionnaire. Il est un élève très brillant. Son parcours est sanctionné par un Certificat d’Etude Primaire et Elémentaire (CEPE). A cette époque, ce niveau d’étude confère le statut d’intellectuel à celui qui le possède. Dès l’obtention de ce diplôme, Abel Kingué est recruté par la Compagnie française d’Afrique Occidentale(CFAO), une firme commerciale qui avait à l’époque ses filiales dans presque toutes les colonies françaises d’Afrique noire. La compagnie l’envoie travailler à Nkongsamba, puis à Douala. En 1940, Abel Kingue rentre à Fokoué épouser Thérèse Kumo, une des filles du chef supérieur Fokoué. Mais son militantisme dans le parti nationaliste inquiète sa femme qui redoute les conséquences d’un tel engagement sur leurs enfants. Elle tente en vain de le dissuader de quitter le Parti et se concentrer sur le devenir de la famille et des enfants. Devant la détermination d’Abel Kingue de continuer la lutte pour le Kamerun, le couple se sépare. Abel Kingue ne dure pas dans son poste de travail à la Compagnie Française d’Afrique Occidentale. Avec la lutte que son parti engage contre la France pour la réunification et l’indépendance du Cameroun, il refuse de travailler pour une société française et démissionne de la Compagnie. Il épouse en deuxième noce Koloko Madeleine dans la Sanaga-maritime avec qui il a une fille au nom de Kingue Mamiafo qui malheureusement meurt des conditions difficiles qu’exige la lutte dans le maquis.

Sa vie militante

La domination est toujours accompagnée d’injustice, de discrimination, de brimades, de bastonnades, bref de violence. Mais sans le vouloir, la domination crée toujours la résistance, les conditions de sa propre fin. Cette résistance peut prendre plusieurs formes. Elle conduit souvent à une épreuve de force du dominé pour mettre un terme à l’oppression qu’il subit. La colonisation française sur le Cameroun a été particulièrement déshumanisante. Le peuple camerounais en a beaucoup souffert. La violence de l’oppression devait déterminer celle de la lutte pour y mettre un terme. Dans la souffrance et la misère où se trouvaient les populations du Cameroun, une élite s’est engagée à conduire le peuple au bonheur et à mettre un terme à cette souffrance. Abel Kingue fait partir de cette élite. Personnellement, Abel Kingue est frustré par la modicité de son salaire dans l’entreprise où il travaille par rapport à ceux des employés blancs ayant la même qualification que lui. Dès la création de l’USCC (Union des Syndicats Confédérés du Cameroun), Abel Kingue y adhère, ce qui inquiète la Compagnie. Ce sont tous ces éléments qui l’amènent à démissionner de l’entreprise. En 1948, après sa démission, il adhère à l’UPC à Nkongsamba où il travaille dans une maison de commerce. Son engagement pour le parti va le faire gravir très vite les échelons dans le parti pour se positionner au sommet. Il reçoit la mission d’implanter le Parti dans la région Bamiléké, mission qu’il mène avec succès. La circonscription de Dschang est particulièrement réceptrice aux idées de l’UPC. En 1949, il fait partir des dirigeants du journal « La Voix du Cameroun », l’organe de presse de l’UPC. Abel Kingue parcours le pays Bamiléké, Bamoum et le Mungo pour implanter le parti. Mais cette tâche ne va pas sans conséquences. En 1953, il est victime d’un attentat à Bouroukou près de Melong, alors qu’il y tient un meeting du parti. Cet attentat est probablement fomenté par l’administration coloniale qui craint de plus en plus la popularité du parti. Abel Kingue est blessé à la tête. Mais loin de prendre peur et d’arrêter l’implantation du parti, il redouble d’intensité après sa guérison. Il est également un des dirigeants de la Jeunesse Démocratique du Cameroun (JDC), une association liée à l’UPC. Au congrès d’Eseka du 28 au 30 septembre 1952, l’UPC revoit son administration. Félix Roland Moumié remplace Mathias Djoumessi à la présidence du Parti, Ernest Ouandié et Abel Kingue deviennent les Vice-Présidents tandis que Ruben Um Nyobé reste le Secrétaire Général du parti. Abel Kingue intervient devant la 4e commission de l’ONU lors de sa 446e séance tenue à New York, au nom de la Jeunesse Démocratique du Cameroun. Dans cette intervention, il réaffirme les positions de l’UPC sur la Réunification et l’Indépendance immédiate du Cameroun. Il dénonce les intimidations, les abus de l’administration coloniale française au Cameroun.

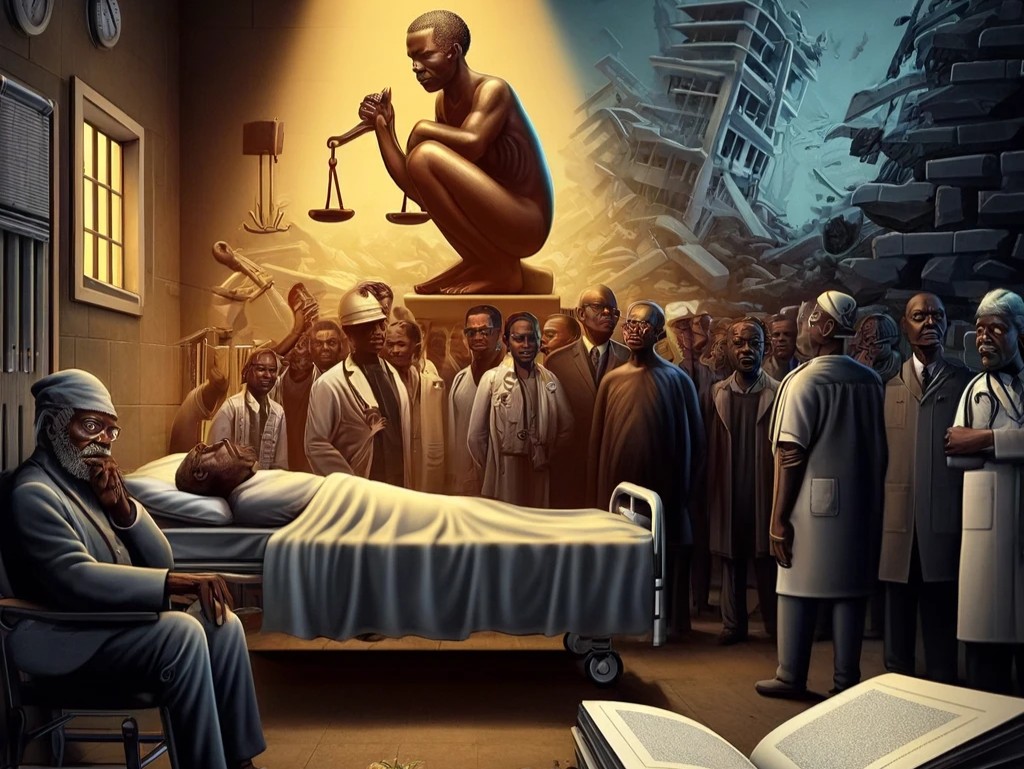

En mai 1955, une violente crise oppose les militants de l’UPC à l’administration coloniale française. Devant les humiliations que l’administration faisait subir aux militants du parti, à la violence et aux assassinats dont ils étaient victimes depuis que la France a envoyé Roland Pré comme Haut-commissaire de la France au Cameroun, les militants de l’UPC ont décidé de réagir et empêcher que les forces de l’ordre rompent violemment leurs meetings politiques. Les crises éclatent dans plusieurs localités du pays. Les manifestants attaquent les prisons, les bureaux administratifs et les postes de police. L’administration coloniale réagit en tirant sur les manifestants. Elle appelle toutes les forces armées de ses colonies d’Afrique centrale pour briser la révolte. Abel Kingue réagit et met sur pied les Comités de Résistance le 29 mai 1955 pour organiser la résistance et permettre aux militants du parti de mieux se défendre face à la répression coloniale et aux forces armées nationales et étrangères mobilisées par la France. Mais les Comités de Résistances sont détruits. L’administration coloniale tente de faire arrêter tous les dirigeants du parti. Le Secrétaire Général du Parti Ruben Um Nyobe se replie en Sanaga Maritime tandis qu’Abel Kingue, Félix Moumié et Ernest Ouandié entrent au Cameroun britannique déguisés en femmes. Après ces événements, l’administration coloniale accuse l’UPC d’avoir orchestré la crise et l’interdit. Les efforts de l’UPC pour retourner dans la légalité échouent et la seule option qui reste au parti est la lutte révolutionnaire pour imposer la Réunification et l’Indépendance du Cameroun. Peu de temps après le début de la lutte armée, la France et la Grande Bretagne font alliance et cette dernière puissance expulse les nationalistes du Cameroun britannique. Abel Kingue et plusieurs dirigeants du parti s’exilent au Soudan. Après le Soudan, Abel Kingue s’exile tour à tour au Ghana, en Guinée Conakry, en Algérie et en Egypte. De l’extérieur, ses camarades et lui continuent le combat et cherchent des approvisionnements pour les guérilleros qui combattent au Cameroun. Ils organisent la pression internationale contre le gouvernement français et plus tard contre la dictature d’Ahmadou Ahidjo que la France a installé au pouvoir au Cameroun. Mais Abel Kingue souffre d’une hypertension artérielle. Il est à tout moment sous traitement. Au fur et à mesure que le temps passe, son état de santé devient de plus en plus critique, ce qui réduit son activisme en faveur de la lutte pour le Réunification el l’Indépendance du pays. Entre septembre 1962 et Juillet 1963, il est emprisonné à Accra au Ghana, accusé d’avoir participé à une série d’attentats perpétués contre le président Kwame Nkrumah par l’opposition ghanéenne. En détention, il ne reçoit pas des soins sanitaires, ce qui contribue à dégrader davantage son état de santé. Relâché, Abel Kingue continue le combat pour le peuple camerounais. Mais son état de santé devient toujours plus critique. En 1964, alors qu’il est en mission à Alger pour trouver des soutiens financiers dont ont urgemment besoin les révolutionnaires au front au Cameroun, son état de santé se dégrade drastiquement et il fait une crise. Le président de la République d’Algérie Ahmed Ben Bella dépêche son avion présidentiel pour l’évacuer de toute urgence au Caire en Egypte pour qu’il puisse avoir de meilleurs soins. Le 16 avril 1964, Abel Kingue meurt au Caire.

En raison des persécutions et des souffrances endurées pour la patrie camerounaise, c’est en toute humilité qu’Abel Kingue se hisse au rang des héros nationaux et des grands hommes qui ont lutté pour la libération et la grandeur du continent. On retient de lui cette phrase : « Je me battrai pour mon pays jusqu’à la dernière goutte de mon sang ».