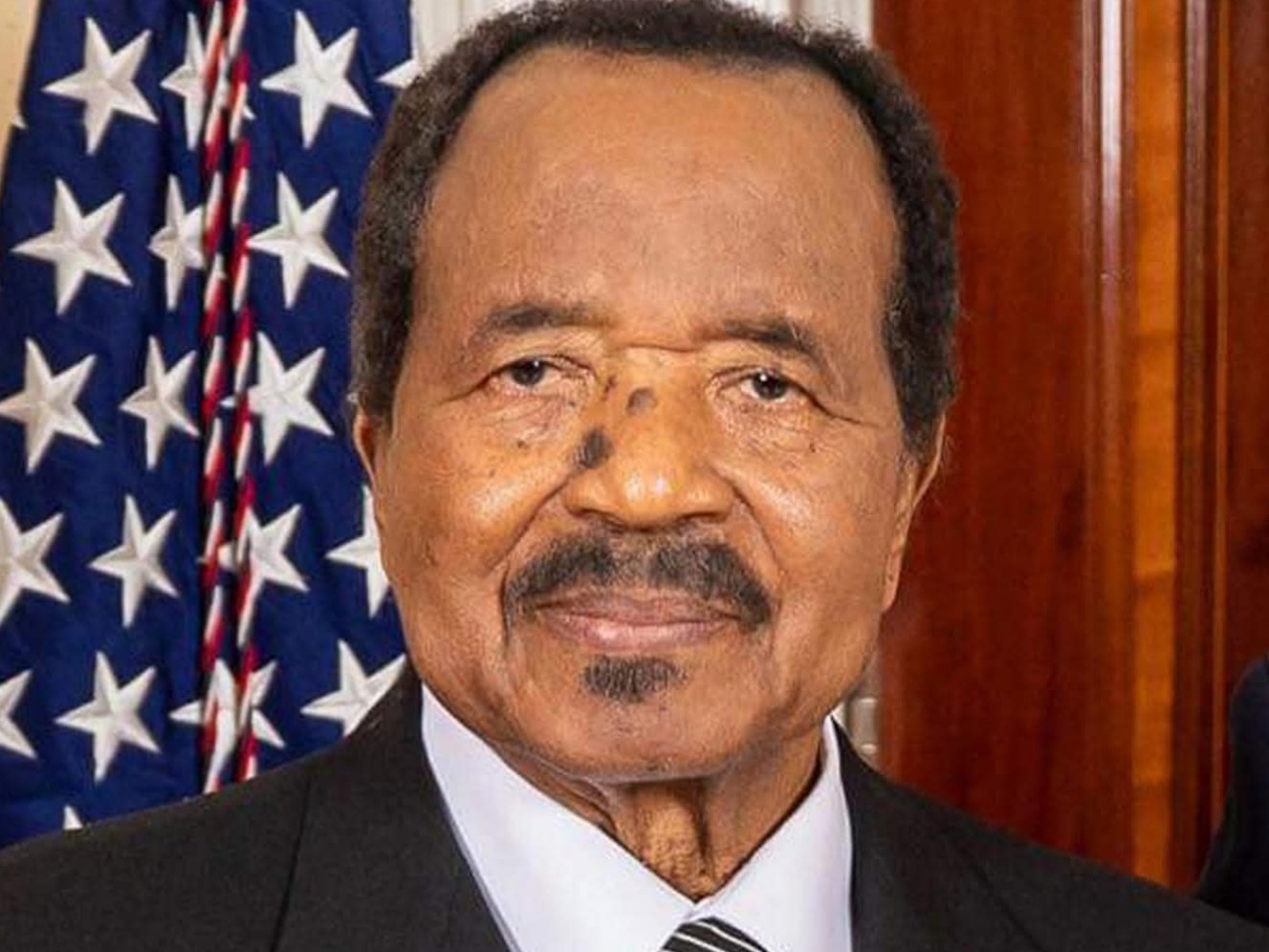

Présidentielle 2025 au Cameroun : Paul Biya, 90 ans, face à un paysage politique en recomposition

À l’approche de l’élection présidentielle prévue pour octobre 2025, le Cameroun s’avance vers un scrutin à haute portée symbolique et politique. Le président Paul Biya, âgé de plus de 90 ans et au pouvoir depuis 1982, s’apprête à briguer un nouveau mandat. Son parcours politique, mais aussi le visage actuel des forces en présence, s’inscrivent dans une longue histoire marquée par la confrontation entre deux grandes familles politiques : les aujoulatistes, partisans de la répression du nationalisme, et les upécistes, héritiers d’un nationalisme révolutionnaire né dans le contexte colonial.

Paul Biya : l’héritier aujoulatiste

Né en 1933, Paul Biya a gravi rapidement les échelons de l’administration camerounaise après avoir été recommandé par Louis-Paul Aujoulat, figure centrale du camp colonial français, à Ahmadou Ahidjo. Ministre, puis Premier ministre, il succède à Ahidjo à la présidence en 1982. Depuis, il incarne la continuité d’un système dont l’ADN reste marqué par la répression des forces nationalistes.

Son attitude vis-à-vis de l’UPC (Union des Populations du Cameroun) et de ses héritiers l’illustre : il a refusé obstinément de légaliser l’UPC-MANIDEM et n’a jamais accordé de récépissé à la LIMARA, organisation se réclamant du nationalisme camerounais. Pour lui, la répression du nationalisme est une constante : il a même affirmé, en lançant la guerre contre Boko Haram, qu’il avait déjà vaincu l’UPC. Biya reste donc, dans la mémoire politique camerounaise, un pur aujoulatiste.

La famille upéciste : les révolutionnaires du Cameroun

La famille upéciste plonge ses racines dans une longue tradition de luttes. Tout commence en 1938, lorsque la France, craignant l’influence germanophile au Cameroun, crée la JEUCAFRA (Jeunesse Camerounaise Française). Cette organisation visait à recruter de jeunes leaders pour faire la propagande de la France auprès des Camerounais. Mais en parcourant le pays, ces leaders entrent en contact avec les populations, découvrent leurs souffrances et développent un intense sentiment nationaliste.

Lorsque la victoire des Alliés devient inévitable, la JEUCAFRA se transforme en UNICAFRA, mouvement nationaliste élargi. L’intensité de ce nationalisme conduit à la grève générale de Douala en septembre 1945, lancée par l’USCC (Union des Syndicats Confédérés du Cameroun). Cette grève, qui tourne à l’émeute, oppose des grévistes camerounais aux colons français décidés à instaurer un régime d’apartheid. Les colons, armés, tirent sur les grévistes noirs, dans une violence que l’administration coloniale observe d’abord en spectateur avant de reprendre la main. Cette répression renforce le sentiment nationaliste.

En 1947, l’UNICAFRA est transformée en RACAM (Rassemblement Camerounais), organisation qui fonctionne comme un État indépendant. Mais la France combat ce mouvement, et ce sont les militants les plus déterminés qui, le 10 avril 1948, fondent l’UPC (Union des Populations du Cameroun). Trois revendications structurent ce parti :

- La réunification des deux Cameroun,

- L’indépendance immédiate et sans conditions,

- L’amélioration des conditions de vie des Camerounais.

L’UPC devient ainsi la continuité et la cristallisation du nationalisme camerounais. Elle personnalise la figure du nationalisme révolutionnaire.

La famille aujoulatiste : la répression du nationalisme

En parallèle, une autre famille politique prend corps : les aujoulatistes. Elle naît dès 1940, lorsque le Cameroun devient un bastion de la France libre du général de Gaulle. Le capitaine Leclerc, pour avoir le soutien des Camerounais, accorde l’indépendance du pays le 27 août 1940. Mais à la fin de la guerre, la question de la gestion de cette indépendance se pose.

D’un côté, les Camerounais s’organisent à travers leurs syndicats pour l’exercer ; de l’autre, les colons français créent l’ASCOCAM (Association des Colons du Cameroun), projetant un régime d’apartheid. La grève générale de septembre 1945 est l' affrontement pour l' exercice de cette indépendance. L' échec des colons les pousse à se ranger derrière l’administration coloniale revenue en force. C’est à ce moment qu’émerge la figure de Louis-Paul Aujoulat, député français au Cameroun, qui personnifie la lutte contre les nationalistes.

Battus sur le terrain électoral par des figures comme André-Marie Mbida, Louis Paul Aujoulat s’allie à des leaders camerounais jugés plus dociles, dont Ahmadou Ahidjo. Ce sont ces derniers qui héritent du pouvoir en 1960 et qui poursuivent la répression du nationalisme camerounais initiée par la France, et personnifié par Louis Paul Aujoulat.

Paul Biya, recommandé par Aujoulat, incarne aujourd’hui la continuité de cette famille politique, tout comme la majorité des leaders issus de l’UNC (Union Nationale Camerounaise) d’Ahidjo, encore présents sur la scène politique.

Les leaders politiques actuels : héritiers de l’UNC

La scène politique camerounaise contemporaine reste dominée par les anciens membres de l’UNC. Qu’ils soient restés au RDPC (parti au pouvoir) ou passés dans l’opposition, ils partagent tous une formation commune : la répression du nationalisme.

Certains ont tenté de collaborer avec les forces progressistes, mais ces alliances ont rarement tenu. Jusqu’à récemment, rares étaient ceux qui osaient évoquer publiquement la guerre d’indépendance et la répression de l’UPC. Mais les travaux d’intellectuels comme Mongo Beti, Thomas Deltombe, Manuel Domergue, Jacob Tatsitsa ou Achille Mbembe, ainsi que la pression des nationalistes, ont poussé ces leaders à revoir leurs positions pour rester crédibles face à un peuple de plus en plus conscient de son histoire.

Ainsi, la scène politique actuelle se présente comme un aujoulatisme modéré, contraint par la force des faits de nuancer son discours.

Les nationalistes hors de l’UPC

En dehors des deux grandes familles, on retrouve une mosaïque de nationalistes, parfois en marge de l’UPC, et des progressistes engagés pour l’amélioration des conditions de vie des Camerounais. Parmi les membres de la famille upécistes, la LIMARA et l’UPC-MANIDEM se distinguent comme forces révolutionnaires n’ayant pas pactisé avec le régime. La LIMARA, par exemple, mise sur un travail de fond sur la conscience nationale, privilégiant la théorie avant de passer à une phase hybride d’action.

Boko Haram et la crise anglophone : la logique répressive à l’épreuve

Le camp aujoulatiste a toujours privilégié la violence pour régler les crises. Après avoir vaincu l’UPC par les armes, ce camp a généralisé l’usage de la force comme mode d’expression politique. La guerre contre Boko Haram a été déclenchée après l’enlèvement d’étrangers au Cameroun, signe que la protection des intérêts étrangers reste une priorité du régime. Des Camerounais enlevés n' auraient pas provoqué cette déclaration de guerre.

Fort de la confiance en un nouveau corps de commandos appelé le BIR (Bataillon d'Intervention Rapide), Paul Biya engage en même temps une guerre contre Boko Haram et contre les manifestants anglophones. Mais l’armée camerounaise, conçue comme une armée néocoloniale pour réprimer les civils plutôt que pour affronter une armée régulière, montre vite ses limites. Ces guerres s’enlisent, révélant la fragilité d’un régime habitué à mater des manifestants mais dépassé face à une résistance armée.

Si la lutte contre Boko Haram peut se justifier, la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest apparaît comme une guerre évitable, conséquence d’une répression systématique qui a poussé une population exaspérée vers la sécession.

Maurice Kamto et la peur du bouleversement

L’éviction de Maurice Kamto de la scène électorale, loin de provoquer une insurrection, révèle l’état de peur qui paralyse une grande partie de la population. Ses appels à revendiquer la victoire en 2018 ou à manifester en 2020 n’ont mobilisé que de petites foules, rapidement réprimées. Si son émergence a suscité une panique au sommet de l’État, elle n’a pas encore trouvé d’écho populaire suffisant pour provoquer un véritable bouleversement.

Dans une dictature où la politique du « couper la tête du serpent » domine, le peuple reste tétanisé par la peur, et la marge de manœuvre des leaders politiques est réduite.

Conclusion

À quelques mois de l’élection présidentielle de 2025, le Cameroun s’avance avec un président nonagénaire décidé à prolonger son règne. Paul Biya n’est pas seulement un individu politique : il incarne la continuité de l’aujoulatisme, cette famille née de la répression coloniale, face à l’upécisme qui représente l’âme révolutionnaire du nationalisme camerounais.

Entre une scène politique largement façonnée par l’héritage aujoulatiste et des forces révolutionnaires en quête de crédibilité et de moyens, l’avenir du pays dépendra de la capacité du peuple à se réapproprier son histoire et à dépasser la peur. Et un travail intense doit être fait par des leaders politiques pour amener le peuple à vaincre sa peur et à faire confiance en son leadership.

Yemele Fometio, Président de la LIMARA