Résumé de l’ouvrage : LE MOUVEMENT NATIONALISTE AU CAMEROUN Version revue et corrigée

Auteur : Richard Joseph

Edition : Karthala

Année d’édition : Edition de 1986

Par :

La Ligue Associative Africaine

Sous la coordination de : Yemele Fometio

Mai 2019

Cet ouvrage est résumé par le Département Panafricain de l’Education et de la Culture de la Ligue Associative Africaine. Le projet du résumé des grands ouvrages contribue à la Renaissance Africaine. Nous sommes convaincus que cette renaissance ne peut être assise que sur des savoirs solides et inattaquables. Nous avons décidé de résumer des ouvrages capitaux sur l’Afrique pour permettre aux africains d’avoir des connaissances nécessaires à l’émergence du continent, et à la proclamation de la République de Fusion Africaine.

Une renaissance africaine n’est pas possible sans un Etat unificateur solide et puissant, capable de fédérer toutes les aspirations du peuple africain à travers la planète. C’est pour cette raison que la Ligue Associative Africaine fédère les partis politiques, les syndicats et organisations des pays d’Afrique pour mener la Grande Révolution Panafricaine et proclamer la République de Fusion Africaine. Le résumé de cet ouvrage entre dans le cadre de notre programme éducatif « Les études panafricaines » qui vise à former les cadres de la Grande Révolution Panafricaine dans les partis politiques et organisations membres de la Ligue Associative Africaine. Au-delà, ce résumé s’adresse à tout africain et toute personne désireuse d’avoir des connaissances solides et vraies sur l’Afrique.

Cependant seule une lecture de l’ouvrage en entier peut vous permettre de cerner toute sa quintessence. Bonne lecture de ce résumé.

Chapitre I- L’arrière-plan historique et politique

L’étude est consacrée essentiellement au Cameroun Français qui couvre une superficie de 431206 kilomètres carrés pour une population de 3 115 000 africains et 12 269 européens en 1954. L’étude se limite aux groupes ethniques qui ont pris une part active dans l’évolution politique du Cameroun.

Le groupe ethnique le plus important est celui des Bamilékés, situé sur les hautes terres occidentales. Le territoire Bamiléké couvre une superficie d’un peu plus de 5 000 km², avec une population de plus de 500 000 personnes repartis en 90 chefferies de tailles très différentes. La forte densité démographique, le manque de terres cultivables et une solide tradition de labeur vont pousser les Bamilékés à émigrer vers les autres régions du pays. En 1954, l’émigration Bamiléké était à 100 000 émigrés. Leur émigration vers les terres très fertiles du Mungo aura des répercussions économiques et politiques importantes. Les bamilékés sont surtout sous scolarisés, ils sont pour la plupart des employés à recherche du travail. Au Mungo, ils travaillent d’abord comme ouvriers agricoles. Avec la crise économique de 1928 à 1932 qui crée des difficultés de vente du cacao, les planteurs du Mungo commencent à retarder leurs salaires, puis avec l’aggravation de la crise, ils deviennent incapables de les payer avec de l’argent, mais plutôt avec des parcelles de terre. Cette situation entraine une révolution sociale : Les Bamilékés qui jusque-là étaient pour la plupart des métayers, deviennent des propriétaires terriens. A partir de 1935, avec le développement de la culture de la banane et du café, les Bamilékés plus nombreux et plus dynamiques sont très vite employés par les planteurs blancs et les planteurs Bamilékés plus récemment établis. L’influence que les Bamilékés prenaient dans le Mungo justifie la raison pour laquelle cette région sera le centre d’agitation social et politique du Cameroun.

Le groupe Pahouin-Béti ou Fang. Les subdivisions qui nous intéressent sont les Ewondo (400 000 personnes), les Bulu (120 000) et les Fang (48 000). Ces groupes se démarquent des autres peuples de la forêt par le fait qu’ils n’ont pas une organisation politique fortement hiérarchisée. Au sein de ces peuples, la colonisation a développé, par la voie des missionnaires, une intense activité éducative et l’expansion de la culture de rente. Ces transformations influenceront la lutte nationaliste du Cameroun.

Les Bassa et Bakoko sont environ à 195 000. Les Bassa sont reconnus pour avoir été l’un des groupes ethniques les plus résistants à la colonisation européenne. Durement exploités par les Douala qui contrôlaient le commerce avec les européens, ils se sont opposés sans relâche àl’administration Allemande, malgré les expéditions militaires envoyées pour les réprimer. La construction du chemin de fer « Mittel Kamerun » reliant Douala à Yaoundé va se solder par la prise de leurs vivres et main d’œuvres. Leur territoire va être un champ de bataille entre les Franco-Britanniques et les Allemands, ce qui va leur coûter cher en termes de vies humaines perdues. La domination française fut encore plus rude pour eux. Les Bassa étaient néanmoins très avancés sur le plan éducatif. Ils sont le deuxième peuple le plus représenté dans l’administration coloniale après les Douala.

Les Douala sont 45 000 au début du XIXe siècle. Ils ont établi leur hégémonie en jouant les intermédiaires entre les Européens et les peuples de l’intérieur. Ils sont en contact avec les Européens plusieurs décennies avant la colonisation. Cette activité leur a cultivé un sentiment de supériorité par rapport aux autres peuples et un sentiment d’égalité avec les colons. Après la perte de leur rôle d’intermédiaire commercial à partir de 1884, ils entrent dans l’administration et les nouvelles entreprises commerciales, puis dans l’économie de rente.

Les Peuls sont au nombre de 395 000 en 1954. Ils dominent les autres populations du Nord Cameroun après les Djihad menés par Adama. La conquête allemande du Nord fut très difficile, car les Peuls qui dominaient la région étaient des excellents cavaliers et disposaient aussi d’armes à feu. Une fois la zone conquise, les allemands décident de laisser en place la structure existante des grands lamidats et de puissants lamibés. Les français conservent la même structure et ne brisent pas la domination peule sur les autres peuples du nord. Les populations non peules du nord subissaient alors une double domination : Une domination peule qui était la plus visible et une domination européenne. Cette double domination fait qu’ils ne joueront aucun rôle dans la lutte politique au Cameroun.

L’influence Anglaise

En 1827, les britanniques obtiennent une base navale sur l’île de Fernando-po. A partir de 1940, les autorités Douala commencent à signer des traités avec les autorités et missionnaires anglais. Le 14 janvier 1856 fut mis sur pied un tribunal à Douala pour résoudre les différends entre les chefs douala, les britanniques et les autres européens.

Le protectorat Allemand

Il fut signé le 12 juillet 1884. La période allemande favorise le nationaliste camerounais dans la mesure où les camerounais se basaient sur la période allemande pour critiquer les injustices françaises. Pendant la guerre d’indépendance, le nom français Cameroun sera remplacé par celui de la période allemande « Kamerun ». La période allemande fut d’une grande cruauté. L’économie du Cameroun allemand s’appuyait sur 2 firmes commerciales (Woerman, Yantzen und Thormalen), et de petites industries de bois et de fabrication de l’huile de palme. Les principales exportations étaient le caoutchouc, les produits du palmier et du cacao. En 1901, le gouverneur Von Putt Kamer déplace la capitale de Douala à Buea pour s’éloigner des Douala qu’il méprisait. Le développement des plantations Africaines favorise la concurrence avec celles des allemands, bien qu’elles représentent seulement 2,2% des exportations en 1912.

Le condominium franco-britannique

Avec la défaite allemande au Cameroun de 1916, le pays fut divisé entre la France et l’Angleterre. Le bec de canard cédé par la France à l’Allemagne de 1911 fut remis à l’Afrique Equatorial Française, dirigé par la France. L’Angleterre qui avait occupé Douala de 1914 à 1916 la cède à la France. Cette triple occupation (allemande, britannique et française) a permis aux Camerounais de faire des comparaisons entre les colonisateurs. La France était la moins désirée de tous les colonisateurs.

Le mandat français (1922-1939)

Les accords de mandat donnaient à la France le Droit d’administrer le Cameroun. Les rapports annuels de l’administration française étaient examinés à la Commission des Mandats à Genève. Mais le mandat ne contrôlait pas les actions de l’administration française au Cameroun. Les rapports de la France faisaient office de réalité sur le terrain. La commission ne disposait pas de sources d’information indépendantes. Sur le terrain, le Cameroun était administré comme une colonie française. Les camerounais subissaient le travail forcé et une grande sévérité dans la répression. Malgré la dureté de la France, ses réalisations restaient insignifiantes au Cameroun par rapport à celles de l’Allemagne. Le code juridique de l’indigène qui était plutôt « sujet »’ au lieu de « citoyen » permettait aux administrateurs français de procéder à des exactions diverses sans que le Camerounais ait la possibilité de recours à des procédures sommaires. La politique française d’assimilation eût un impact négatif sur les Camerounais. Le mépris des français pour les valeurs, institutions et coutumes africaines déstabilise tout le tissu culturel du Cameroun. Quand les chefs du pays intègrent l'administration française locale, ils ne se comportent plus comme des responsables des traditions et des institutions locales, mais comme des colonisateurs au milieu de leurs peuples. Ils s’adonnent aux abus et injustices divers. Ceci était encouragé par le fait que les seuls soucis de l’administration française étaient que les impôts soient payés à temps, que les routes soient maintenues en état, que la main d’œuvre et le ravitaillement nécessaire pour la construction des chemins de fers soient fournis en quantité nécessaire. Les chefs traditionnels vont très vite entrer en désaccord avec leurs populations.

Les accords de mandat demandaient à la France d’empêcher toute forme de travail forcé ou obligatoire sauf pour les travaux du service publique et avec une rémunération adéquate. Au Cameroun, les indigènes soumis aux travaux forcés ne travaillaient pas seulement sur le chemin de fer mais aussi dans les plantations des particulier européens. La période des travaux forcés qui ne devait pas excéder 10 jours dépassait parfois 9 mois sans aucune rémunération. Le taux de mortalité des Camerounais assujettis aux travaux forcés était très élevé. Pour fuir les travaux forcés, beaucoup de Camerounais migraient vers le Cameroun britannique. Ces émigrés formeront le groupe des activistes du Cameroun britannique revendiquant l’unification du Cameroun afin de mettre fin aux travaux forcés en cours au Cameroun français. Devant la commission permanente des mandats, la France fournissait des faux documents.

Les missions et les écoles chrétiennes

Le christianisme se développa au sud du pays par la mise sur pied des missions chrétiennes qui à leurs tour créaient des écoles chrétiennes. Le Cameroun devient l’un des territoires de l’Afrique subsaharienne ayant le plus haut niveau d’éducation primaire. En 1913, on comptait 40000 élèves au Cameroun. Cette forte scolarisation aura un impact sur le développement du Parti nationaliste révolutionnaire au Sud Cameroun. Le rôle de la mission presbytérienne américaine fut important dans la remise en cause de la domination française par les Camerounais. Cette mission enseignait les principes de liberté et d’égalité.

La résistance à la domination coloniale

Avant 1945, les camerounais n’avaient aucun droit politique. La tentative du gouvernement Allemand d’introduire une certaine autonomie dans l’administration locale en 1908 fut vite abandonnée par la France. Dans les conseils consultatifs (conseils des notables mis sur pied le 09 octobre 1925) où siégeaient les camerounais, ces derniers n’avaient aucun pouvoir de décision. Les demandes de changements, de réparation d’injustice étaient cataloguées comme politiques et par conséquent « subversives ». Ceux qui étaient entrés en contacts avec les organisations à l’extérieur du pays, la SDN y compris, risquaient d’être persécuté pour leurs actes. Malgré ces difficultés, la Cameroun a toujours été un lieu de résistance à l’ordre colonial. Il est difficile de déterminer la période de naissance du nationalisme Camerounais. Ce sentiment était en germe dans le régime colonial lui-même dès qu’il a été imposé. Ce sont ceux qui ont signé le traité de 1884 instituant la colonisation qui seront les principaux combattants de cet ordre jusqu’en 1945. De nombreux Douala étaient alphabétisés avant même l’arrivée des allemands. Leur contact prolongé avec les marchands européens avait cultivé en eux la capacité de défendre leurs intérêts. Ils résistèrent à l’effritement de leur monopole commercial, s’élevaient contre la création d’impôts et refusèrent de payer ces impôts. Le clan Akwa envoya une longue liste des plaintes au Reichstag (Parlement allemand) et des délégués en Allemagne pour plaider leur cause.

Le véritable combat commence en 1910 quand les autorités Allemandes décident de les exproprier de leurs terres le long de la côte. Des télégrammes sont envoyés au Reichstag, des lettres publiés dans le journal allemand, des délégations envoyés en Allemagne. En 1913, le clan Bell fut écarté par la force des plateaux Joss et Bali. Le 08 Aout 1914, Rudolph Douala Manga Bell fut pendu pour haute trahison. Il est accusé d’avoir sollicité la collaboration d’autres chefs Camerounais comme Njoya des Bamoun et des puissances étrangères comme l’Angleterre pour chasser l’Allemagne du Cameroun. Quel que soit les motifs avancés, cette pendaison mettait fin à plus de 80 ans de confrontation entre l’Allemagne et les Douala.

En plus des Douala, beaucoup de peuples continuaient de résister contre l’Allemagne. Ce sont les cas des Bassa, des habitants de Bafia et des Peuls du Nord. C’est en 1904 que l’Allemagne réussit à soumettre Bafia. C’est avec cette prise de Bafia que l’Allemagne achevait sa colonisation du Cameroun. Entre 1889 et 1901, une guerre opposa les Béti aux allemands. Un des leurs, Martin Paul Samba tenta d’organiser une rébellion à partir de 1911 pour se débarrasser de l’Allemagne. Il fut aussi exécuté.

Dans l’entre-deux guerres

Les Douala demandaient sans succès aux britanniques qui occupaient Douala en 1914 d’annuler les expropriations faites par les allemands. Puis les mêmes demandes furent faites à la France qui reprit le contrôle de la ville toujours sans succès. Les Douala envoyaient une pétition à la conférence de la paix à Paris soulignant la nécessite de garantir leur droit individuel et droit de propriété. La pétition demandait le droit de citoyen pour les indigènes du Cameroun. En 1921, ils informent le commissaire français de leur désir de devenir une république. Après l’échec de l’annulation de l’expropriation, les chefs Douala proposent un plan de compensation. Le 11 aout 1929, une pétition des Douala demandait la suppression du statut de mandat au Cameroun et le transfert du protectorat à la SDN. En décembre 1929, une autre pétition écrite par les chefs Douala critiquait le fait que toutes les puissances colonisatrices ne tolèrent pas l’idée d’autonomie nationale des colonisés. Cette pétition critiquait le Libéria indépendant qui a embrassé la civilisation européenne dans tout son ensemble et demandait à la Société Des Nations de leur donner la possibilité de mettre sur pied un modèle africain qui doit être basé sur les conceptions de l’Afrique.

Le sentiment anti français au Cameroun prenait souvent la forme des associations pro allemandes, comme le Kamerun Eingeborenen Deutsch Gesinnten Verein dont plusieurs membres furent emprisonnés par la France en 1934. En plus des Douala, d’autres peuples du Cameroun menaient des actions similaires. C’est le cas des Bamouns dont la résistance était organisée autour de leur roi le sultan Njoya. On note aussi les multiples résistances des Bassa. On note surtout la résistance des Bayas. Les Bayas engagèrent contre la France une grande révolte qui prit une tournure insurrectionnelle. La France mit plusieurs mois d’interventions militaires pour réprimer cette révolte.

Chapitre2 : Collaboration et conflit (1938-1945)

Dans l’entre-deux guerres, l’Allemagne ne cesse de revendiquer le territoire camerounais. Il se crée une incertitude face au devenir du pays. La France devient réticente à investir dans le projet de développement du territoire. Cette incertitude oblige également la France à permettre aux Camerounais de s’organiser pour prendre position contre un retour des allemands. Ce fut le cas de la création du CDIC (Comité de Défense des Intérêts du Cameroun), de la création de l’Union Camerounaise en 1937 par les camerounais de Paris dirigée par Jean Bell et Léopold Moumé Etia. Cette association avait deux objectifs : Faire passer le Cameroun de mandat B à mandat A et empêcher que le pays retourne aux allemands. Mais la France craignait ce mouvement à cause du zèle des membres et de leurs idées trop nationalistes. Elle craignait aussi les notables Douala trop germanophiles. Pour lutter contre le retour de l’Allemagne au Cameroun, les français avaient besoin d'un groupe d'hommes nouveaux, profondément imprégné de la civilisation française, ayant une éducation suffisante pour leur permettre de présenter des arguments convaincants et possédant une autorité suffisante pour rallier les Camerounais à la cause française. Ce groupe d'homme se trouvait parmi les fonctionnaires africains. La France choisit Paul Soppo Priso, un Douala qui travaillait au ministère des travaux publics pour diriger ce mouvement. Le mouvement créé en 1938 pour canaliser cette propagande française s'appelait la JEUCAFRA (Jeunesse Camerounaise Française). Ce mouvement combinait trois intentions différentes : pour l'administration coloniale, il fallait conserver le Cameroun hors de la portée des Allemands. Pour les colons français, ce mouvement permettrait de mettre fin au statut de mandat afin que le Cameroun devienne comme les autres colonies. Pour les élites camerounaises, le mouvement était l'occasion de s'organiser politiquement sur le territoire national. Les membres de la JEUCAFRA étaient libres de voyager dans tout le territoire, de rencontrer des chefs des différentes régions, d'échanger des informations sur les problèmes locaux, de discuter des questions politiques concernant le pays et d'avancer les propositions de changement pour l'avenir sans risquer d'être sommairement emprisonnés ou bannis. Le statut de mandat au Cameroun après la guerre divisait la JEUCAFRA en deux groupes. Le premier groupe voulait qu'à la fin du mandat, le Cameroun entretienne des liens plus étroits avec la France. Le second groupe voulait une rupture avec la France à la fin du mandat.

Le Cameroun et la seconde guerre mondiale

En juin 1940, la France subit la défaite contre l'Allemagne Nazi et le général De Gaulle continue la résistance. A son retour au Cameroun le 25 septembre 1942, la question du sort du Cameroun après la guerre demeure cruciale et il doit prendre position. De Gaulle adopte une position ambigüe à l'égard des deux groupes. Aux Camerounais, il remercie leur effort de guerre et les assure que dans l'empire reconstitué, l'avenir du Cameroun apparait riche des plus beaux espoirs. Il n'est également pas précis quant il s'adresse à la population européenne. Chacun interprète le discours de De Gaulle à son avantage.

L’impact de la guerre sur les Camerounais

A l'approche inévitable de la guerre, la répression politique s'intensifie au Cameroun. Ceux qui avaient des sympathies pour l'Allemagne, qui parlaient allemand ou qui avaient des ouvrages en allemand étaient interrogés, molestés et emprisonnés. Pris de peur, les intellectuels détruisaient leurs ouvrages en allemand, faisant perdre au Cameroun une partie de son histoire écrite par les allemands. Bien que les accords de mandat interdisaient les exercices militaires, beaucoup de camerounais furent appelés à suivre le service militaire pour soutenir le général Leclerc à combattre les forces italiennes en Libye. Cette participation contribua à affermir le nationalisme camerounais.

Situation économique du Cameroun pendant la guerre

Pour la campagne libyenne, la Grande Bretagne conclut en janvier 1941 un accord avec le Cameroun en s'engageant à acheter la production agricole camerounaise ainsi qu'une aide financière substantielle. Cette politique eut un double impact sur les camerounais: Elle favorisa une propriété artificielle en temps de guerre pour les colons français et l'intensification du travail forcé des camerounais. Cet accord renforça le contraste entre la misère croissante des camerounais et la prospérité économique des colons français. Sous le couvert de l’effort de guerre, le travail forcé s'intensifia. Le léger équilibre qui existait entre les planteurs camerounais et européens s'effrita, entrainant une tentative des camerounais à reprendre le marché perdu et la détermination des européens à augmenter leur production.

Le malaise économique et social de l'après-guerre

Les colons européens avaient le monopole de l'exportation des bananes. Pendant la guerre, certains planteurs africains furent forcés de laisser leurs plantations pour l'effort de guerre. Après la guerre, l'administration coloniale met sur pied des sociétés de prévoyances : SIP (Société Indigène de Prévoyance), et SAP (Société Africaines de Prévoyance.) Ces sociétés sont contestées, car dirigées par les colons européens. Les camerounais mettent sur pied leurs propres coopérations. La misère des travaux forcés poussent des camerounais à migrer massivement vers Douala qui se trouve très tôt confrontée aux problèmes d'urbanisation. Cette misère devait rester, car le rythme de croissance après la guerre était lent. Les Douala deviennent minoritaires dans leur ville à partir de 1944. L’économie de l'après-guerre dominée par les colons entraine le phénomène des salaires bas et la hausse des prix. En temps de guerre, un sous-prolétariat sans travail vivant à la charge de leurs familles s’est créé. Ces derniers joueront un rôle déterminant dans la lutte pour l’indépendance du pays.

Organisation des forces coloniales et anticoloniales

En Aout 1944, les camerounais obtiennent le droit de s'organiser librement pour défendre leurs intérêts, droit qui jusque-là était réservé aux colons européens. Le malaise qui subsistait après l'effort de guerre justifie l'enthousiasme avec lequel les camerounais vont se saisir de ce droit syndical. Les communistes français liés à la CGT (Confédération Générale des Travailleurs) participent à cet enthousiasme. Les syndicats deviennent des centres d'éducation politique. Les intellectuels influents du Cameroun se tournent vers les cercles d’études sociales et syndicales dispensés par Gaston Donnat et d’autres syndicalistes de la CGT à Yaoundé et Douala. Ces cercles auront deux impacts sur les camerounais : Ils leurs offrent une perspective d'ensemble, radicale qui leur a permis d'interpréter et de combattre les caractères économiques et politiques du colonialisme. Ensuite, ils donnent à ces intellectuels leurs premières occasions de rencontrer les blancs et de travailler avec eux sur la base de l’égalité. Dans ces centres ont été formés des personnalités qui ont joué un rôle politique important au Cameroun comme Ruben Um Nyobé, Jacques N'gom, Charles Assalé, Moumé Etia, André Fouda... Ce phénomène favorise d'abord la création de nombreux organisations syndicales autonomes et par la suite, la formation d’une union syndicale l'USCC (Union des Syndicats Confédérés du Cameroun) avec une direction centrale.

Les colons réagissent à une telle évolution. Pour les colons européens qui se sont enrichis pendant la guerre, il fallait s'organiser pour défendre leurs positions. Ils savaient qu’ils seraient confrontés aux réformes venant de Paris, aux administrateurs qui chercheraient à rétablir leur autorité sur eux après l'interruption due à la guerre et aux camerounais qui auraient des exigences politiques et agiraient par l’intermédiaire de leurs syndicats et coopératives. Ils créent l'ASCOCAM (Association des Colons du Cameroun) à Yaoundé le 15 avril 1945, dont l'apogée sera à Douala le 02 septembre 1945 avec la conférence des états généraux de la colonisation française. Cette conférence avait pour objectif principal de déclarer l'opposition des colons français à l’extension des droits politiques aux africains, et la consolidation de leur pouvoir politique. Ils souhaitaient mettre sur pied une chambre de représentants qui devait confirmer ou infirmer la nomination d’un commissaire de la république française au Cameroun. Ils voulaient appliquer le modèle sud-africain au Cameroun : Se débarrasser de l’influence française, diriger eux-mêmes le Cameroun et instituer un régime de l’apartheid. Début 1945, ils choisissent Douala pour démontrer leur résistance.

Les émeutes de septembre 1945

Tandis que les colons s'organisaient, les syndicats se consolidaient. En juin 1945, ils avaient fusionné en une union syndicale (USCC) ayant son siège à Douala. La France gardait le silence. Les syndicats devaient non seulement affronter l’opposition des patrons blancs, mais aussi l'administration coloniale, les colons qui dirigeaient la chambre de commerce, l'ASCOCAM et le clergé catholique. Le 20 septembre 1945, les cheminots de Douala engagent une grève. Sous l’impulsion de l’USCC, la grève s’étend aux autres corps de métier. La situation reste tendue. L'USCC saisit le commissaire Nicolas pour la violence orchestrée contre les grévistes le 24 septembre par les colons français. La grève tourne en émeutes. D’un côté il y a les chômeurs, les éléments professionnels mal payés et d'autres éléments du sous-prolétariat, armés de bâtons, détruisant des biens après le silence à leurs revendications. De l’autre, il y a les colons, certains éléments de l’armée et de la police et quelques administrateurs. Les émeutiers blancs disposent d'armes à feu et se livrent au massacre des camerounais. Ils essaient d'assassiner les responsables syndicaux et se révoltent contre l'administration coloniale. Les syndicalistes demandent avec succès à rencontrer le commissaire Nicolas. A la connaissance de cette rencontre entre le commissaire et les syndicalistes, les blancs demandent au commissaire Nicolas de leur donner des armes, ce qu'il fait. Ils font une descente sur les rues de Douala et massacrent les grévistes. Ils utilisent un avion pour mitrailler les émeutiers noirs. Les émeutiers noirs sans armes arrêtent de manifester. Le matin, le calme règne à Douala. Encouragés par cette victoire, les blancs continuent leurs manifestations contre les syndicats et le gouverneur. Ils se dirigent vers la maison du leader français de la CGT Lalaurie qui avait contribué à la formation politique des syndicalistes. Ce dernier, pris de peur, sort son arme et tue un colon blanc du nom d’Olivier, un militaire démobilisé et secrétaire général de la chambre de commerce de Douala. Lalaurie est mis sous surveillance, ainsi que d’autres responsables de la CGT et le militant camerounais Moumé Etia. Le commissaire Nicolas met les syndicalistes dans l’avion pour les envoyer en AEF (Afrique Equatoriale Française) afin d’assurer leur protection. Les colons font retourner l’avion et tentent de fusiller les syndicalistes. Après de nombreuses hésitations, ils abandonnent ce projet. Ils exigent la démission du gouverneur Nicolas. Des syndicalistes blancs sont rappelés en métropole ainsi que le gouverneur Nicolas. Ils sont tous acquittés, y compris Lalaurie.

Chapitre 3 : A la recherche d'une organisation politique

A mesure que la guerre tournait à l’avantage des alliés, les responsables de la JEUCAFRA cessaient de se cantonner dans l’opposition au retour des allemands. Ils s’intéressaient aux problèmes du pays. Dans une pétition envoyée à la France datant de 1944, ce souci apparait sans cesse. Quel que fut le génie d’un fonctionnaire africain, il ne pouvait pas occuper un poste de direction. Il était toujours le subalterne d’un blanc. Les pétitions de la JEUCAFRA demandaient l’accession des camerounais aux postes de direction dans la police, les chemins de fer, la création d’institutions d’éducation supérieure et des bourses pour études supérieures en France. La JEUCAFRA revendique également la fin du travail forcé, l’établissement d’un code de travail, les hausses de salaires. Elle revendique aussi la restructuration de l’économie coloniale perçue comme désavantageuse pour les camerounais. Elle demande l’abandon des pratiques coloniales traditionnelles qui subordonnent les activités économiques des indigènes à celles des blancs et de rendre les prêts plus accessibles aux entrepreneurs africains. Le mémorandum demande de mettre sur pied les principales industries et d’introduire les méthodes industrielles dans la production du sucre, du riz, du tabac et des conserves dans l’élevage et la pêche.

Les changements politiques d’après-guerre

Après la guerre, la nouvelle constitution française de 1946 considère le Cameroun et le Togo comme des territoires associés dans l’Union Française, sans définir leur statut. La France écarte toute idée d’autonomie et toute possibilité d’évolution hors du bloc de l’empire français. Cette constitution crée des Assemblées Représentatives dans les colonies. Mais ces assemblées sont essentiellement consultatives. Au Cameroun, l’ARCAM (Assemblée Représentative du Cameroun) suit la même logique. Les élus ne sont pas autorisés à débattre des problèmes politiques. Les 4000 citoyens français ont 16 représentants tandis que les trois millions d’africains ont 24 représentants à l’ARCAM. Sur les 24 africains, 6 étaient sont nommés par le haut-commissaire français, généralement en fonction de leur loyauté à la France et aux colons français.

Le deuxième changement notable au Cameroun est l’accord de tutelle de 1946. La France y est d’abord réticente, mais cède à la pression des autres puissances. La France s’oppose d’abord aux grandes puissances de l’époque telle que les Etats-Unis et la Grande Bretagne. Mais avec le développement de la guerre froide, les Etats-Unis et la Grande Bretagne ne peuvent pas laisser la France agir ainsi alors que le bloc communiste anticolonialiste critiquait la tentative de la France à transformer les anciens territoires sous mandat de la SDN en ses colonies.

Opposition et collaboration chez les camerounais modérés

Dès qu’ils apprirent en 1945 que le gouvernement provisoire français avait décidé de donner au Cameroun des représentants dans les Assemblées Législative métropolitaines, certaines élites Douala et les chefs Douala se réunirent pour former le Ngondo. Ce Ngondo avait pour objectif de s’opposer à la tentative française d’assimiler le Cameroun à ses colonies. Ils rédigèrent un mémorandum très dur et direct demandant aux français de laisser la Cameroun libre. Vu l’influence des Douala au Cameroun et craignant un échec des élections au Cameroun, la France avance la candidature d’Alexandre N’Doumbe Douala Manga Bell, chef supérieur du clan Bell et héritier de Rudolph Douala Manga Bell pendu par les Allemands en 1914. Seulement l’évocation du nom Douala Manga Bell faisait tomber toute résistance au Cameroun. Avec cette candidature, les Douala laissaient leur ton dur et se modérèrent. Les camerounais voyaient en Alexandre Doaula Manga Bell celui qui devait poursuivre le combat mené par son père Rudolf Douala Manga Bell. Beaucoup d’espoirs étaient placés en lui. Mais ces espoirs s’évanouirent quand peu après son élection, il s’allia au français Louis Paul Aujoulat et occupa le poste de délégué du gouvernement français à l’ONU. En 1946, Alexandre Douala Manga Bell rassurait les délégués des Nations Unies que l’accord de tutelle français a été exposé au Cameroun et que les camerounais ont donné leur accord, pourtant rien n’a été fait dans ce sens au Cameroun.

Un congrès de la JEUCAFRA se tient en septembre 1945, juste après les émeutes de septembre. Au cours de ce congrès, le nom JEUCAFRA est changé en celui d’UNICAFRA (Union Camerounaise Française). Ce congrès révèle une grande maturité politique des camerounais. Au cours du congrès, ceux-ci revendiquent l’africanisation de l’administration, l’exclusion des commerçants blancs des marchés ruraux, la suppression de l’indigénat, le transfert de la justice aux magistrats et non plus à l’administration coloniale, la création d’une Assemblée Territoriale avec un pouvoir législatif et de conseillers régionaux élus. Toutes ces revendications témoignent de la volonté des camerounais d’acquérir leur indépendance et s’auto-administrer. Ce que l’administration coloniale ne pouvait tolérer. Sa méfiance envers la JEUCAFRA s’accentua. Mais en même temps, le fossé se creusait de plus en plus entre les nationalistes modérés et les syndicalistes. En fin 1945-1946, le MDC (Mouvement Démocratique du Cameroun) fut créé par les syndicalistes et dirigé par Moumé Etia. Ce mouvement fut de courte durée. Le congrès de l’UNICAFRA du 30 mars au 6 avril 1947 est décisif. Prennent part à ce congrès les intellectuels modérés et révolutionnaires, les chefs traditionnels, les notables et les hommes d’affaires africains. La majorité des délégués au congrès essaient de faire adopter par le congrès des mesures politiques extrêmes consistant en une révolte générale contre la domination française. Ne pouvant supporter ces mesures qui sont partagées par la grande partie des congressistes, quelques leaders modérés quittent le congrès. Au cours de ce congrès, l’UNICAFRA devient le RACAM (Rassemblement Camerounais). Ce changement excluait le mot « Français » et témoignait de la volonté des camerounais à se définir désormais par eux-mêmes. La charte de ce mouvement faisait de lui un Etat dans un Etat. Il dispose d’un organisme et d’une assemblée faisant office de gouvernement provisoire et d’une assemblée constitutionnelle. Le haut-commissaire français s’oppose vigoureusement à ce RACAM et adopte une politique de persécution de ses membres. Les congressistes du RACAM étaient très en avance sur le temps.

La formation de l’UPC

Avec la chute du RACAM, les syndicalistes et les intellectuels radicaux ainsi qu’une partie des nationalistes modérés sont convaincus que seule une organisation politique solide permettrait aux camerounais de défendre avec vigueur leurs intérêts collectifs. Le 10 avril 1948, dans un bar Bassa, quartier de Douala, un certain nombre de camerounais se rassemble pour créer l’Union des Populations du Cameroun. Les responsables de ce mouvement sont méconnus des français, car ne faisant pas partir des principaux leaders nationalistes que le pays avait connu jusque-là. Après quelques mois d’hésitations et suite aux pressions du RDA (Rassemblement Démocratique Africain) et des parlementaires communistes à Paris, l’administration coloniale accuse réception le 9 juin 1948. Mais l’administration interrompait les réunions du Parti où et quand elle le jugeait bon, saisissait ses documents et publications sur des accusations insignifiantes et persécutaient ceux qui se déclaraient membres du Parti ou favorables à son programme. Le parti n’aura jamais l’approbation officielle.

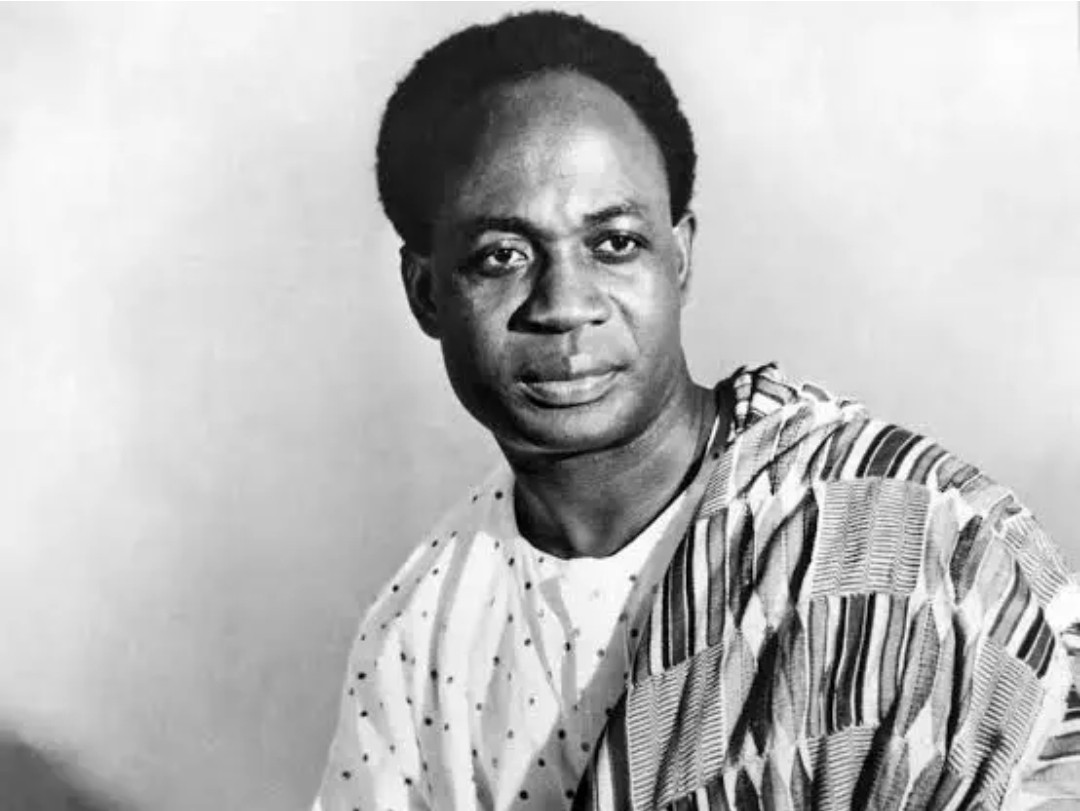

Portrait de Nyobe

C’est un homme modeste. Pendant les dix dernières années de sa vie (1948-1958), il travailla sans relâche pour l’indépendance du Cameroun. Il est souvent impossible de dissocier sa vie privée du combat public de son Parti. Il nait dans une famille de paysans Bassa et fréquente les écoles presbytériennes près de chez lui jusqu’à ce qu’il réussit l’importante Ecole Normale de Foulassi dans le Ntem. Il entre en confrontation avec ses maitres américains et est exclu de l’école. Il continue seul son éducation et réussit l’examen d’entrée dans la catégorie inférieur du service public. C’était un homme déterminé et totalement dévoué à la cause du Cameroun. Il s’habillait très simplement. C’était un homme très courageux. Chaque fois qu’il sentait ses droits et ceux de son peuple menacé, il les défendait quel que soit le prix qu’il devait payer pour le faire.

Deuxième partie : Les structures économiques et politiques du Cameroun coloniale

Le Cameroun connait un développement économique et politique remarquables en partie grâce à son importance stratégique pour les forces françaises libres. L’importance géographique du pays par rapport à l’AEF et le rôle commercial du port de Douala pour le développement économique et la mise en exportation des produits de toute la région jouait aussi à son avantage. Les intérêts coloniaux français se concentraient sur le dixième du territoire, ce qu’on appelle le croissant fertile. Ce croissant fertile touche la zone traversées par le chemin de fer ou aux alentours du chemin de fer.

Les activités économiques françaises au Cameroun

Le 30 avril 1946, la France met sur pied un programme de développement et de modernisation des territoires français d’Outre-Mer intitulé le FIDES (Fond d’Investissement pour le Développement Economique et Social des territoires d’outre-mer. Le Cameroun fut le principal favori de ce plan avec environ 18% des dépenses totales du FIDES. Les investissements en cours au pays ont accentuée l’exode massif des africains vers les zones d’investissement. Mais les camerounais et leurs représentants politiques n’avaient aucun rôle dans la détermination des priorités économiques du pays, ce qui accroissait le sentiment de frustration et d’amertume de nombreux camerounais. Ces derniers considéraient ces investissements comme une mauvaise utilisation des ressources humaines et financières du pays. Le premier plan était axé sur le développement des infrastructures à Douala et entre Douala et l’intérieur du pays. Les territoires devaient offrir leurs contributions aux investissements sous forme de prêts auprès de la CCFROM (Caisse Centrale de la France d’Outre-Mer). Celle du Cameroun fut de 64 579 000 francs, soit un peu plus de 40% des investissements. Le programme favorisait plutôt la France. Il permettait d’investir les ressources financières camerounaises dans les entreprises industrielles et commerciales françaises. Ce fut le cas d’ALUCAM.

La domination du secteur commercial et du secteur semi- industriel

Avec le FIDES, le Cameroun devient la cible privilégiée des investisseurs européens attirés par la solidité des structures économiques et du calme politique du territoire. Cette situation inquiète les nationalistes bourgeois et modérés de la scène politique camerounaise. Même les colons camerounais qui reçoivent pourtant une part de profits générés par les grandes firmes européennes qui s’installent commencent à critiquer le FIDES. Le refus des banques à accorder des crédits aux camerounais pour leurs investissements, le refus de les délivrer des plantes poussent les modérés vers les positions plus radicales. Seuls les bamilékés progressent dans le secteur commercial grâce à leur dynamisme économique et leurs méthodes de mise en commun des ressources financières. Mais à mesure qu’ils progressent, ils se heurtent à la concurrence de nombreux européens, ce qui va affermir leur position anticoloniale. La production du cacao était entre les mains des camerounais et représentait 50% des exportations du pays. Plus de 500 000 camerounais vivaient directement ou indirectement de la production de cette denrée. Une grande partie du monde rural vivait de cette denrée. La chute des prix du cacao à partir de 1955-1956 entraine le mécontentement du monde rural. Les camerounais et les colons français rivalisent dans la production du café sur les hautes terres bamiléké et bamoun et sur les bananiers dans la région du Mungo. Ces deux régions concentraient l’essentiel de la main d’œuvre agricole du pays. En 1935, pour 21 000 ouvriers agricoles au Cameroun, 1000 se trouvait dans le Mungo et 3 500 dans les zones bamiléké et bamoun.

Chapitre 5 : Les formations socio-économiques dans le Cameroun colonial

Après la guerre, on assiste à une multiplicité de formations sociales en évolution. Leurs natures dépendent à la fois de la structure antérieure des peuples concernés et de l’impact économique qui a affecté leur mode de vie traditionnel.

Les Béti-Bulu, producteurs de cacao

En développant la culture du cacao, la France voulait faire émerger sa domination et contrer les forces anticoloniales. Ce projet réussit chez les Béti où les bourgeois nés de la production du cacao devinrent des collaborateurs des maitres coloniaux. Chez les Bulu, plusieurs phénomènes empêchent l’émergence de cette bourgeoisie. Il y a la chute du pouvoir patriarcale et l’indépendance des familles qui constituent l’ossature de la société. La possibilité pour chaque Bulu de créer sa propre plantation, la méfiance face à tout individu qui essaie de se démarquer des autres empêche aux planteurs Bulu de constituer une bourgeoisie. Ce dernier fait contraste avec les Bamilékés, aussi entrepreneurs que les Bulu, mais qui savent rassembler les capitaux individuels pour engager des activités économiques et se soutenir.

Sociologie politique des Béti-Bulu

Cette partie analyse les raisons qui ont rendu les Béti conservateurs et ont conduit les Bulu vers un nationaliste modéré. Les revenus du cacao entrainent la généralisation de l’éducation au sein de ce peuple. Contrairement aux Bamilékés et Bassa qui quittaient leurs zones par nécessité pour aller chercher de l’emploi, les Béti-Bulu allaient directement occuper des emplois de travailleurs qualifiés ou semi-qualifiés. Ce qui permettait aux Bulu de critiquer modérément la colonisation. D’autres raisons s’ajoutent pour faire des Béti les collaborateurs des français. La hiérarchie sociale et politique des Béti était défavorable au passage à des entreprises agricoles individuelles. Ils ne s’étaient pas véritablement opposés à la colonisation allemande, puis française. Charles Atangana qui fut imposé à leur tête était un excellent agent du colonialisme allemand, puis français. Les Bulu résistèrent avec succès à la tentative de l’administration de nommer à leur tête des chefs pour leur imposer un esprit de service et de passivité. La dernière raison de la collaboration des Béti est l’église catholique qui avait le monopole dans leur région, contrairement aux Bulu sous l’influence des presbytériens américains, plus ouverts aux principes de liberté.

La prolétarisation et l’appauvrissement des Bassa

Les Bassa étaient considérés comme une main d’œuvre bien située pour les entreprises européennes. Leur production de cacao et café était très faible. Leurs principales productions agricoles étaient les noix d’huile de palme. Dans l’essentiel, ces noix n’étaient pas mises sur le marché. La région Bassa était une région délaissée par l’administration coloniale. Cette dernière ne voulait pas construire des routes et des ponts pour désenclaver la région, d’une part à cause de leur incessante résistance. Cette forêt sera le point fort du maquis pendant la guerre d’indépendance. Les grandes entreprises européennes ONELCAM et ALUCAM logés dans la région Bassa ont accentué l’appauvrissement de la population Bassa. Pour la construction de ces entreprises, des travailleurs italiens furent appelés et payés dix fois plus que les Bassa, ce qui suscitait l’indignation de ces derniers. Et pour ne rien arranger, l’administration créa au milieu de cette zone de misère un quartier européen prospère pour loger le personnel des entreprises. La plus grande entreprise européens SAFA (Société Agricole et Forestière Africaine) payait des bas salaires dont elle reprenait une bonne partie grâce aux services qu’elle fournissait aux ouvriers.

Ethnicité et formation des classes dans la région du Mungo

Dans cette région émerge une classe bourgeoise parmi les Bamilékés. Ces derniers utilisent les mécanismes d’enregistrement de leurs terres comme propriétés privées. Ce qui crée des litiges et plus tard des affrontements armés dans la région. Les autochtones en cédant leurs terres inutiles aux Bamilékés contre de petites sommes ne pensaient pas les vendre. Avec les terres enregistrées, il devenait presqu’impossible aux autochtones de récupérer ces terres. La procédure était longue et coûteuse, et seuls les européens et les riches planteurs camerounais pouvaient l’envisager. Par cette procédure, les bamilékés démontraient leur capacité à imiter leurs concurrents blancs. Cette bourgeoisie Bamiléké fut également appuyée par le phénomène de coopératives. Le clivage se faisait de plus en plus ressenti entre les Bamilékés et les autochtones. Pour résoudre le problème, l’administration coloniale délégua de la région bamiléké des notables pour servir d’intermédiaire. Cette région sera le siège des atrocités les plus féroces de la révolution camerounaise.

La communauté des colons blancs

En septembre 1945, la communauté blanche invite ses amis de toute l’Afrique coloniale française à Douala pour leur révolte qui a couté la vie à plusieurs milliers de camerounais. L’arrivée massive des colons français à partir de 1944 faisait peur aux camerounais qui voyaient en cette arrivée le renforcement de la domination française sur le pays. Certains des nouveaux venus occupaient des postes que des camerounais formés pouvaient occuper. Certains étaient très misérables, ce qui contribuait à briser le mythe de la supériorité blanche.

La bourgeoisie des fonctionnaires

Après la répression de 1945-1947, beaucoup de fonctionnaires adhérent à l’UPC. D’autres créent des partis politique clientélistes pour être élus à des postes politiques ou se concentrent sur leur avancement professionnel. Ils s’opposent à l’arrivée des fonctionnaires européens, aux salaires bas et veulent occuper des postes de direction dans le service public. S’ils se comportent comme supérieurs par rapport à leurs compatriotes, tous étaient d’accord que la colonisation bloquait leurs évolutions. Ce qui justifie leur position en faveur de l’indépendance. Au fur et à mesure que les migrants venaient à Douala, les Douala montraient une capacité d’adaptation économique suffisante par conserver leur position d’élite politique de la côte, avec le refus de vendre leurs terres aux nouveaux venus et à la classification des terres par l’administration en 4 catégories (les trois premiers concernent les terres pouvant être cédées ou vendues ). La quatrième catégorie de cette classification concerne les terres ne pouvant pas être vendus et où aucun étranger installé ne peut être expulsé ou inquiété. Cette quatrième partie devint le terrain de prédilection des migrants. Le niveau d’éducation élevé des Douala leur permettait de garder la mainmise sur tous les degrés supérieurs des emplois ouverts aux camerounais. L’arrivée massive des migrants leur permettait de tirer profit sur l’immobilier et plus particulièrement la location et la vente des propriétés. Au milieu des années 1950, quand ils s’étaient défaits de presque toutes leurs terres, vendus aux nouveaux venus, ils manifestaient leur opposition au monopole exercé par les blancs sur les activités relevant des niveaux les plus bas des secteurs publics et privés, la construction des autres entreprises industrielles ou semi industriels et le commerce d’import-export, ce qui va justifier leur adhésion au mouvement anticolonial.

Le prolétariat et le sous prolétariat de New-Bell

Avec l’arrivée des migrants, New Bell forme après 1947 une communauté instable et précaire, deux fois plus peuplée que le reste de la ville et occupant un espace réduit. L’entassement des immigrants forme un quartier de taudis épouvantables. L’emploi agricole y est pratiquement absent. Un sous prolétariat se constitue à New Bell, et leur bas niveau et qualification leur enlève tout espoir de s’élever au seuil de subsistance minimum. Avec le ralentissement de l’activité économique au milieu des années 1950, des immigrants en difficulté de trouver du travail et ceux qui perdaient le leur venaient grossir ce sous prolétariat. Le prolétariat de New Bell constituait la base essentielle de l’UPC dont le siège central se trouvait à New Bell. Ce sous prolétariat se lançait dans la criminalité et le vol. Les groupes ethniques dominant de New Bell étaient les Bamilékés, les Bassa, les Béti, les Bulu, les Bakoko et des M’boum. Les Bamilékés avec un faible niveau d’éducation étaient faiblement représentés parmi les employés, sauf dans le domaine commercial et très représentés dans les emplois inferieurs. Les Bassa se concentraient dans l’administration des domaines de fer alors que les Béti-Bulu avaient une répartition beaucoup plus diversifiée. Tous ces groupes ethniques étaient victimes d’une même force sur laquelle ils n’avaient aucun contrôle : Il s’agit de l’économie coloniale dont ils dépendaient pour leur subsistance.

Troisième partie : L’Union des Populations du Cameroun

Chapitre VI : l’UPC et la politique camerounaise (1948-1954)

Peu après sa création en avril 1948, l’UPC devient la section camerounaise du RDA (Rassemblement Démocratique Africain), au moment où celui-ci est le plus étroitement lié au Parti Communiste Français. Ce parti venait d’être renvoyé en mai 1947 de la coalition gouvernementale bipartite en France après que ses ministres et députés aient votés contre la politique coloniale du gouvernement. Dans les colonies, le RDA et ses sections sont réprimés jusqu’en 1950, date à laquelle son principal leader Houphouët Boigny accepte de collaborer avec la France. L’UPC refuse de suivre la nouvelle ligne de Houphouët Boigny, refuse de suivre le mouvement autonomiste des syndicats africains et de rompre avec la CGT. Ce qui lui vaut son exclusion du RDA.

Colonialisme et tribalisme

Au début des années 1950, la politique de l’administration coloniale française est de limiter l’influence de l’UPC au pays. Elle met sur pied une politique de division tribale pour empêcher à l’UPC de constituer un front national. Le but de l’UPC était de créer une nation à partir des différents peuples du Cameroun. Les français utilisaient le particularisme des peuples pour faire échouer cet objectif. En 1949, l’UPC avait réussi à joindre dans ses rangs autant de groupes ethniques, sociaux et régionaux de la population camerounaise qu’elle pouvait. Mais en 1951, la pression exercée par l’administration lui avait fait perdre certains de ses alliés les plus influents. Il s’agit des associations traditionnelles comme le Ngondo des Douala et le Kumzse des Bamilékés. Si la France a réussi à séparer ces associations de l’UPC, il n’arrivera pas à détruire leur anticolonialisme. Ainsi, vers la fin de 1955, l’Union Tribale-Ntem rejoint l’UPC tandis que le Ngondo et le Kumzse continuent la lutte anticoloniale.

La multiplication des parti-politiques

Entre 1949 et 1953, des dizaines de partis politiques font leur apparition au Cameroun. Les plus importants de ces partis sont ceux qui étaient dès leur départ hostiles à l’UPC. Il s’agit de l’ESOCAM (Evolution Sociale du Cameroun) crée par un ancien membre de l’UPC. Mais l’ESOCAM ne parvint pas à détruire l’UPC. Avec cet échec, un autre parti est créé en 1952 à Edéa pour combattre l’UPC plus efficacement. Il s’agit de l’INDECAM (Coordination des Indépendants Camerounais). Ce parti politique n’arrivera pas aussi à détruire l’UPC. Un autre parti politique crée par les anciens membres de ESOCAM ne parvient pas aussi à contrecarrer l’UPC. Crée en 1951 par Louis Paul Aujoulat (colon français), le BDC (Bloc Démocratique Camerounais) était l’opposition politique à l’UPC la mieux organisée. Si l’UPC était le parti des masses africaines, le BDC représentait le parti clientéliste d’Afrique. Il s’appuyait sur le soutien de l’administration, les missions et syndicats catholiques, les grands chefs traditionnels et les hauts fonctionnaires. Le soutien populaire lui faisait défaut. Il restait limité au centre du pays et à la capitale Yaoundé. En 1955, il finit par adopter les thèmes de l’UPC qu’il critiquait à savoir l’indépendance et la réunification. L’USC (Union Sociale Camerounaise) crée en 1953 avait un programme politique révolutionnaire et socialiste. Mais le fait que son leader Charles Okala était toujours absent du pays et le programme de l’UPC feront que le parti ne gagnera pas le soutien massif des camerounais. L’USC soutenait de nombreux aspects du programme de l’UPC.

Corruption et opération électorale

Aux élections de l’Assemblée Nationale Française de Juin 1951, Um Nyobé, candidat de l’UPC, échoue dans sa circonscription au moment où sa popularité est inégalée chez les Bassa. Aux élections de l’ATCAM de mars 1952, l’UPC, le parti politique le plus populaire du Cameroun échoue dans toutes les quatre circonscriptions où elle a présenté de liste. La simple raison de ces échecs est que les français n’avaient pas toléré qu’un candidat de l’UPC remporte des élections dans la période coloniale de l’après-guerre. En outre, s’appuyant sur les fonctionnaires locaux, les chefs Bassa et la hiérarchie catholique, l’administration coloniale met sur pied une politique visant à exclure les adhérents et sympathisants de l’UPC des votes. Malgré ce tripatouillage électoral, l’UPC continue de se développer rapidement et de gagner la popularité au pays. Le ministre de la France d’outre-mer Robert Buron se rendait compte de cette popularité et envoya au Cameroun Roland Pré en 1954 avec pour mission d’exclure l’UPC de la scène politique camerounaise par tous les moyens. Les prochaines élections se tiennent en décembre 1956. Mais à cette époque, l’UPC est déjà interdite par le gouvernement français depuis juillet 1955.

Les liaisons interterritoriales et extérieures de l’UPC

Dans la campagne pour mettre un terme à la domination française au Cameroun, l’UPC ne limitait pas ses actions à l’intérieur du Cameroun. Il cherchait à développer des bases de soutien en Afrique et dans le monde. Parmi ces contacts, les plus importants étaient le PCF (Parti Communiste Français), les mouvements nationalistes du Cameroun britannique et les Nations Unies. Les liens du RDA jouaient en défaveur de l’UPC. Après la rupture survenue au sein du RDA en 1950, L’UPC fut l’une des trois seules sections qui s’opposèrent à la nouvelle politique de Houphouët Boigny.

Les liens avec le Cameroun britannique

L’UPC s’allia au CNF (Cameroon National Fédération) qui vota une résolution en faveur de l’idée de la réunification du Cameroun français et anglais dans son congrès de 1949 à Kumba. La même année, les deux partis politiques soumettent aux Nations Unies une demande d’unification du Cameroun. La collaboration se manifeste le plus à la conférence multipartis de Kumba, à laquelle assistent l’UPC, la Ngondo, le Kumze, l’Esocam et le RUNC, parti formé par les membres du CNF. Les partis présents à cette conférence s’engagent à agir pour la suppression de la frontière douanière et politique qui les séparait et à œuvrer pour le progrès politique des deux parties du Cameroun. Au cours d’un autre congrès tenu toujours à Kumba du 14 au 17 Décembre 1951, les partis présents mettent sur pied un comité commun qui grouperait tous les mouvements politiques, mais laisserait à chaque organisation son indépendance et ses structures propres. Ce projet ne fut pas mis en œuvre pour plusieurs raisons (évoquées dans l’ouvrage).

Le contexte avec les Nations Unies

En novembre 1951, le RUNC envoie un télégramme aux Nations Unies sur les problèmes de frontière et la question de l’Unification. Se rendant compte que la question de l’Unification était discutée dans les deux Cameroun, l’ONU donne raison à la demande de l’UPC et lui demande de présenter une pétition à l’Assemblée Générale des Nations Unies. L’administration coloniale s’empresse de faire en sorte que les responsables politiques modérés soient également entendus à l’Assemblée Générale de 1952 où Ruben Um Nyobe devait paraitre. Le choix de l’administration coloniale est porté sur Alexandre Douala Manga Bell et Charles Okala. Ces derniers ont pour but de contrer les arguments de l’UPC. Mais c’est Um Nyobe qui retient l’attention de l’Assemblée Générale des Nations Unies en attaquant le gouvernement français par des arguments solides. Avec les revers qu’elle a subi aux Nations Unies, la France était décidée, sur le territoire, à ne faire aucune concession au prestige international que venait d’acquérir l’UPC.

Développement d’un syndicalisme révolutionnaire

A partir de 1948, Jacques N’Gom remplace Um Nyobe à la tête de l’USCC (Union des Syndicats Confédérés du Cameroun). Ce syndicat réussit à obtenir des succès plus concrets que ceux de son allié politique l’UPC pour plusieurs raisons : Le gouvernement Français était plus souple au progrès économique et social des territoires et opposé aux revendications politiques. Les français ont réussi à exclure l’UPC de la représentation en métropole, mais l’USCC y était nettement plus représenté que ses rivaux. La tentative française de provoquer la rupture entre les syndicats locaux et la CGT n’eût pas le même succès que celui du RDA et du PCF. Les efforts de l’administration pour limiter l’influence de l’USCC-CGT n’eurent qu’un effet limité. La CFTC créée en 1948 par les laïcs catholiques et l’Union des Syndicats Autonomes du Cameroun (USAC) de Charles Assalé eurent un succès très limité.

L’UPC : pièce centrale de la politique camerounaise

L’UPC était le centre de la vie politique camerounaise des années 1952-1954. L’ATCAM s’occupait juste des questions budgétaires, économiques et sociales et ne représentait pas la variété des opinions politiques. Après l’intervention d’Um Nyobe à la tribune les Nations Unies en 1952, l’UPC densifia ses activités et ses revendications. Pendant les deux années suivantes, des milliers de pétitions furent envoyés aux Nations Unies critiquant tous aspects de l’administration française. Ces pétitions avaient pour but de discréditer l’administration coloniale française, révéler le fait que les membres de l’ATCAM sont sans pouvoir et forcer les Nations Unies à faire pression sur la France pour accélérer le rythme des progrès politiques au Cameroun et reconnaitre son indépendance.

Chapitre VII : l’UPC, le parti du nationalisme camerounais

Les membres de l’UPC considéraient leur parti non seulement comme un instrument de la lutte pour l’indépendance au Cameroun, mais aussi comme l’embryon de la future Nation Camerounaise. La répression contre l’UPC, la saisie et la destruction de ses archives ont empêché de glorifier l’héroïsme de ses combattants dans les chansons ou les romans. Ces patriotes camerounais qui ont été capables de mener la lutte de leur peuple contre un oppresseur étranger acharné.

Le programme politique de l’UPC

L’UPC adopte les revendications de la JEUCAFRA et de son successeur le RACAM. Dans une pétition adressée à la mission des Nations Unies en novembre 1949, l’UPC présente une liste de dix-neuf revendications politiques, l’industrialisation et la protection des intérêts économiques des camerounais ainsi que les domaines de l’éducation et de la santé. L’argument de l’UPC contre la domination française au Cameroun reposait sur le fait que l’article 4 de l’accord de tutelle conclu entre la France et les Nations Unies le 13 Décembre 1946 prévoyait que la France administre le Cameroun comme une partie intégrante du territoire français, alors que la France l’administrait comme sa colonie. Le statut de territoire associé qu’il attribua au Cameroun n’était défini ni dans la constitution, ni dans aucun document légal français ou international. L’UPC se fondait sur le fait que les délégués du Cameroun Dr Aujoulat et Alexandre Douala Manga Bell, envoyés par la France, avaient menti en affirmant aux Nations Unies que la proposition française de l’accord de tutelle avait été largement diffusée au Cameroun et y avait obtenu un soutien populaire massif.

L’UPC s’opposait au fait que le Cameroun était représenté à l’Assemblée National Française en contradiction totale avec l’esprit du système de tutelle qui visait à préparer les territoires sous tutelle à l’autonomie ou à l’indépendance. Les revendications politiques fondamentales de l’UPC étaient : la réunification immédiate des deux Cameroun, l’établissement d’une date limite pour l’indépendance et la détermination des relations entre le Cameroun et l’Union Française dans le cadre du non incorporation et de la non-intégration. L’UPC réclamait également que les collectivités locales soient présentes dans tout le pays et que les communes soient élues au suffrage universel avec un collège électoral unique. Pour l’UPC, la mauvaise volonté française à concéder une certaine autonomie au niveau national, venait de son désir de ne pas se conformer à l’esprit des accords de tutelle et de maintenir sa domination sur le Cameroun.

L’idée de réunification

Le partage du Cameroun avait séparé les Bamilékés des autres grassfields avec lesquels ils avaient des liens étroits. Ce partage avait coupé le peuple Douala de part et d’autre de la frontière. L’UPC prit à son compte la revendication de la réunification. Avec cette revendication, il eût le soutien du Kumsze des Bamilékés et du Ngondo des Bassa. À chaque fois qu’Um Nyobe se présentait aux Nations Unies, la France envoyait des délégués pour s’opposer à l’idée de réunification. L’idée de réunification n’a jamais suscité l’adhésion des Nations Unies. Si aujourd’hui les camerounais sont unifiés, tout le mérite revient à l’UPC qui réussit à imposer chez tous les Camerounais, et même chez ses adversaires politiques, cette idée de réunification comme la condition nécessaire à l’indépendance du Cameroun.

Le nationalisme révolutionnaire de l’UPC

Le principal reproche de l’administration française et ses alliés à l’UPC était celui d’être un parti communiste. Ils s’appuyaient sur des arguments suivants : Le refus du parti de rompre ses liens avec le PCF et de suivre la nouvelle ligne du RDA, la formation de beaucoup de ses dirigeants au Marxisme et au syndicalisme révolutionnaire, la participation active de son allié l’USCC aux activités de la CGT à Paris et du FSM au niveau international, la participation du parti à un certain nombre de conférences pour la paix et à de festivals mondiaux de la jeunesse et aux congrès du FSM, l’utilisation d’un langage marxiste dans ses publications et ses pétitions. Pour ses adversaires également et pour l’administration coloniale, la structure organisationnelle du Parti était celui des partis communistes du Sud-Est.

Pour l’UPC, ses relations fraternelles avec le Parti Communiste Français étaient la conséquence des actions de ce dernier en faveur de la lutte anticolonialiste et d’une identité de vision au plan politique. La France utilisait le Communisme pour justifier sa répression. Ce qui était en jeu était l’anticolonialisme de l’UPC. Le parti n’était ni procommuniste, ni anticommuniste. L’appellation qui convient au parti est celui de parti nationaliste révolutionnaire. Son caractère révolutionnaire reposait sur le fait qu’il désirait un changement radical de la structure économique du territoire qui était profitable aux forces coloniales et désavantageuse pour les camerounais. Il était nationaliste parce qu’il considérait que la réunification et l’indépendance du Cameroun étaient le premier pas nécessaire dans la voie d’une société Camerounaise plus juste. Mais le point essentiel est que le colonialisme et l’impérialisme sont des conséquences inévitables de l’évolution interne des économies capitalistes poussés à chercher un taux de profit supérieur dans l’exploitation des territoires d’outre-mer. L’UPC menait aussi un combat contre le capitalisme. Même forcé à la clandestinité, l’UPC s’opposait à une indépendance par étapes, apparaissant comme une faveur à l’égard d’un peuple qui en a été privée par la force.

Internationalisme de l’UPC

L’intensité du combat mené par le parti pour l’autodétermination du pays reliait sa cause à celle des peuples qui subissaient le même colonialisme français. Le parti s’opposait à la répression française en Algérie et en Indochine, allant jusqu’à boycotter les collettes faites au Cameroun destinées à entretenir la guerre française au Vietnam. Au niveau des grandes puissances mondiales, l’UPC exprimait son inquiétude au sujet de la division de l’Allemagne. Il critiquait la politique impérialiste des Etats-Unis d’Amérique. Combattant la domination coloniale de la France, les dirigeants de l’UPC étaient convaincus que derrière la répression des mouvements nationalistes par les puissances coloniales se cachaient la force économique et militaire des Etats Unis.

L’UPC et l’émergence des conflits sociaux

L’UPC appelait à une union des Camerounais contre le colonialisme. Il combattait toutes les manifestations de discriminations sociales qu’il jugeait inhérentes au colonialisme. L’UPC s’opposait à des brutalités policières et administratives, à la violation des droits privées, à l’humiliation répétée des camerounais. Elle fut choquée quand Léopold Sedar Senghor affirmait au conseil de tutelle qu’il n’y a pas de discrimination raciale au Cameroun et que la moitié des magistrats du territoire était Camerounais alors qu’aucun magistrat au Cameroun n’était camerounais. Si le parti prétendait représenter l’ensemble de la société colonisée du Cameroun, en pratique, son activité tendait en fait en porte-parole des groupes indigènes exploités, pour les distinguer des autres dont certains membres collaboraient et bénéficiaient de la domination coloniale.

Les valets du colonialisme

Les valets du colonialisme français étaient généralement les fonctionnaires et les chefs indigènes, dépendant matériellement de l’administration. Avant 1950, l’UPC fit des efforts avec succès pour intégrer les chefs traditionnels à son programme. Mais vu le fait que l’administration coloniale utilisait ces chefs pour empêcher la progression du mouvement nationaliste, ajouté à la domination que certains chefs exerçaient sur leurs sujets, l’UPC prit fermement partie contre le nouveau gouvernement de ces chefs.

Le lien syndical

L’UPC et l’USCC entretenaient un lien d’assistance mutuelle. Certains dirigeants du parti étaient aussi dirigeants du syndicat. Il s’agit de Jacques N’gom, à la tête du syndicat et membre du comité exécutif de l’UPC, d’André Claude Nyobé, militant du parti et membre du comité dirigeant de l’USCC. Si les deux organisations se disaient liées par un objectif commun qui est la fin du colonialisme, les deux étaient en fait les parties d’un même mouvement. L’USCC donnait à l’UPC la possibilité de toucher la plupart des secteurs de la population salariée.

La construction d’un parti de masse

Contrairement au PCF et au PDCI de Côte d’ivoire, l’UPC voulait être un parti de masse. Il exigeait de ses membres plus de discipline et insistait sur le respect de certains critères pour l’adhésion et l’exclusion de ses membres. Les racines de l’UPC s’étendaient dans tous les milieux. Au plan local, on avait les comités de base qui étaient au nombre de 450 et 1955. L’UPC mettait un accent particulier sur ces comités qu’elle considérait comme la véritable force du Parti. La direction exigeait de ces comités de base une fonction éducative. Etant exclu à l’ATCAM, l’UPC avait de la légitimité à la base. Le parti n’hésitait pas à supprimer les comités de base formés sur la base ethnique. Au-dessus des comités de base se trouvaient les comités centraux qui regroupaient plus de cinq comités de base. Les sections régionales ne commencèrent à fonctionner qu’à parti de 1955. Au sommet du parti se trouvait le Comité Exécutif. A côté de cette organisation, l’UPC disposait des associations touchant à tous les secteurs de la population camerounaise, et à tous les secteurs de la vie du pays. Il s’agit de l’USCC, de la Solidarité Babimbi, de l’Association Camerounaise des Anciens Combattants, de l’Association des Etudiants Camerounais en France, de l’Union Démocratique des Jeunes du Cameroun. Sous administration britannique, l’UPC disposait du Kamerun United National Congress, des Amis du Progrès, de la Paix et de l’Union Nationale des Etudiants Kamerunais (UNEK).

Quatrième partie : répression et rébellion

Chapitre VII : Prélude à la violence de janvier-mai 1955

En 1954, le gouvernement français fut forcé d’admettre que sa politique mise en place au cours des cinq années précédentes pour tenter d’arrêter la progression de l’UPC avait échoué. L’UPC avait réussi à s’étendre sur tout le territoire camerounais tandis que ses rivaux stagnaient. L’UPC avait réussi à unir en son sein toutes les catégories sociales et toutes les ethnies du pays. Le rayonnement personnel de Ruben Um Nyobé dépassait les frontières nationales. Constatant son échec, le gouvernement français était confronté à deux options: Se rapprocher de l’UPC et donner l’indépendance au Cameroun (ce que les autres colonies chercheraient à imiter) ou faire une dernière tentative pour anéantir l’UPC (vu la popularité du parti, cette solution devait être longue et sanglante). Cette seconde solution fut retenue.

Arrivée du gouvernement Roland Pré

Ayant administré d’autres colonies africaines (Gabon, Guinée et Haute-Volta), Roland Pré avait acquis une réputation pour sa répression des mouvements anticoloniaux. Il s’était distingué dans la résistance aux forces allemandes pendant la deuxième guerre mondiale. Son choix avait été soutenu par Louis Paul Aujoulat. Tous les délégués du Cameroun dans les différentes assemblées protestèrent contre la nomination de Roland Pré au Cameroun. Il s’agit de jules Ninine, Paul Soppo Priso, Arouna Njoya et Paul Monthe. Ces camerounais craignaient que ses méthodes de répression dans les autres colonies n’entrainent un affrontement sanglant avec l’UPC au Cameroun.

Les réformes de Roland Pré

Sachant que l’UPC tire sa principale force de la basse population, Roland Pré engage des reformes au pays pour élever le niveau de vie et couper l’UPC de sa principale force pour mieux l’étouffer. Ces réformes visaient à associer le plus possible les masses rurales à la gestion des affaires. Il engage la décentralisation des communes rurales, favorise le développement des mouvements de jeunesse, d’associations féminines et de jeunes ruraux, de groupements postscolaires. Il développe l’éducation de base, crée des coopératives et octroie des crédits mutualistes aux jeunes planteurs. Il s’appuie sur les autorités traditionnelles. Dans les villes, il projette de donner le pouvoir électoral aux Communautés Mixtes Urbaines existantes et de remplacer l’administrateur-maire par un maire élus. Il promet l’extension des pouvoirs de l’ATCAM et la création d’un conseil de gouvernement. Il fait clairement comprendre aux camerounais que ces réformes sont destinées à les éloigner de l’UPC et non d’établir le dialogue avec le parti. Dans ses séminaires à l’américain qu’il organise à travers le pays, il fait un effort pour convaincre les chefs locaux et les notables que le Cameroun doit rester dans l’Union Française et qu’ils doivent aider l’administration dans sa lutte contre les « subversifs ». Pour désolidariser les fonctionnaires de l’UPC, il leur fait connaitre son intention d’africaniser la fonction publique et de prendre une pause dans le recrutement des fonctionnaires européens possédant les qualifications que les camerounais. Contrairement à Soucadaux qui avait affecté les fonctionnaires membres de l’UPC dans des postes éloignés aux quatre coins du pays, Roland Pré les regroupe à Douala pour mieux les contrôler et les maitriser.

Roland Pré par ses réformes réussi à mobiliser toutes les forces dont dispose l’administration au service de la lutte contre l’UPC. Dès qu’un dirigeant de l’UPC critiquait ces réformes, il était appelé à comparaitre devant l’administration. Cette dernière faisait des perquisitions illégales des bureaux de l’UPC ou des domiciles de ses militants.

Agitation blanche et malaise économique

La communauté blanche du Cameroun fut la première à s’opposer à l’administration de Roland pré. Ces réformes jouaient à leur désavantage et nuisaient à leurs affaires. Roland Pré limite les crédits octroyés aux colons blancs. Il critique le système économique en place. La communauté blanche réagit en faisant comprendre à Roland Pré que c’est l’administration qui est cause de la situation économique et non les entreprises. En mai 1955, les colons blancs décrivaient le Cameroun comme un navire en perdition.

Malaise dans le monde de travail et agitation syndicale

Plus Roland Pré avançait dans ses réformes concernant l’amélioration des conditions de vie des travailleurs camerounais, plus leur mécontentement s’intensifiait. Le mécontentement était l’expression des revendications refoulées depuis longtemps. Roland Pré a mis fin aux grands travaux initiés par Soucadaux, ce qui accentuait le chômage. Des grèves se multipliaient. Pour calmer ce malaise des fonctionnaires, l’administration impose une baisse de 10 à 15% du prix des articles de première nécessité et accorde une augmentation de 20% du salaire minimum. La baisse des prix des produits pharmaceutiques entraine la grève des pharmaciens. Les travailleurs du secteur privé étaient très peu touchés par ces concessions et les sans-emplois étaient exclus de ces concessions. En plus, pour les dirigeants de l’USCC et de l’UPC, le progrès social était inacceptable quand il se combinait avec la répression de l’aile politique de leur mouvement anticolonial.

L’heure de décision des catholiques

Tandis que l’administration coloniale réprimait l’UPC tout en essayant d’apaiser le mécontentement des travailleurs, la hiérarchie catholique menait une campagne pour appeler ses fidèles contre l’UPC. Le Dr Louis Paul Aujoulat qui avait été battu par Paul Soppo Priso en 1954 grâce au soutien de l’UPC adressa une lettre circulaire à de nombreux camerounais. Le dimanche de pâque 1955, une longue lettre rédigée par les cinq évêques européens du Cameroun est lue dans toutes les églises du territoire. Cette lettre s’attaquait de manière virulente à l’UPC pour son « communisme athée ». Dans les églises, certains fidèles protestent contre l’instruisions de l’église dans les affaires politiques. Ces protestations sont violentes à Bafia et à New Bell.

Pour mieux détruire l’UPC, certains partis politiques et associations s’emparent de ses revendications et de son programme politique. C’est le cas du BDC lors de son congrès de Yaoundé le 1er mai 1955. L’objectif d’une telle initiative est d’empêcher à l’UPC de faire des critiques violentes contre l’administration, et plus précisément dans les villes et campagnes. Il s’agit de s’emparer de son programme pour qu’il ne puisse plus convaincre les masses. Mais en 1955, il était impossible de déraciner l’UPC sans bouleverser les différentes couches sociales dans lesquelles il est solidement implanté.

Répression et agitation

Plus la campagne de l’administration contre l’UPC était virulente, plus s’intensifiait l’agitation anticoloniale de ses militants. Ces agitations des militants étaient généralement la riposte aux irruptions de la police dans leurs réunions et aux perquisitions de leurs bureaux. Partout, les incidents se multipliaient, notamment en région bamiléké. Fin avril, la situation était extrêmement tendue dans la plupart des centres urbains. Cette tension était renforcée par l’attitude des colons qui exigeaient la neutralisation pure et simple des manifestants de l’UPC. Ce qui creusait d’avantage le fossé entre les colons blancs et les africains. Cette attitude des colons français, la répression brutale de l’administration envers le parti nationaliste et la détermination des militants de l’UPC à poursuivre leur lutte pour la réunification et l’indépendance du Cameroun firent que la violence devint la seule issue au long conflit qui opposait ces différentes forces.

Chapitre IV : Les émeutes de mai 1955